朋友都知道我喜欢砚台,常见我得一方好砚喜不自胜、滔滔不绝状。近日受邀写一篇关于砚台的文章,初时欣欣然,想着可以让更多的人了解砚台、喜欢砚台,也是一桩美事。临近交稿,突然惶恐起来。砚文化之博大精深,岂是我这学识浅薄之人可以妄论的。平日里也翻阅过不少资料,但到动笔时只感觉头绪纷乱,打了几遍腹稿,还是一字未落。想着,也许应该寻一山清水秀的地方,写我这附庸风雅的文章。坐在店里,正思量有什么去处,抬头见墙上挂的一副对联“云移溪树侵书幌,风送岩泉润墨池”。几遍读下来,我仿佛已置身于颐和园的谐趣园中:溪边树梢上一抹云彩缓缓飘来,轻轻触碰着书房的帷帘;山泉随风而至,渐渐润湿了案几上的砚台……赋予生命和动感的云和风,与清幽、宁静的书幌、墨池竟能如此和谐地融为一体,动中有静,静中又透着闹意,实在是太美妙、太有趣了。回过神来,环顾我的小店,此间可静心,何必在山林。我就于这人来人往中,写下我对砚台的心意。

“四宝”砚为首

笔、墨、纸、砚是中国传统的书写工具,对传播中华文明、发展中华文化贡献良多,故有“文房四宝”之誉。“文房”原指官府掌管文书的部门,后来专指文人的书房。北宋苏易简在其所作《文房四谱》中对笔、墨、纸、砚进行了详细的论述,“文房四宝”由此得名。

关于“文房四宝”的排名,曾听人说砚排在最后,因为砚对书画作品的影响最小,而笔纸的影响最大。君不见每有笔会、雅集,书画家们都会自带毛笔,因画风不同会定制特殊原料和工艺的纸张,墨分五色自然也是讲究颇多的。唯有这砚台,似乎和作品的直接关系不大,尤其在今时今日,墨汁大行其道,砚已鲜见踪影。殊不知,在笔、墨、纸、砚中,唯有这砚与人的关系最大,对人的影响最深。北宋苏易简《文房四谱》中有云:“‘四宝’砚为首。笔墨兼纸皆可随时收索,可与终身俱者,惟砚而已。”北宋唐庚的《古砚铭序》更从寿天和德行的角度对砚作了深情礼赞:“笔之寿以日计,墨之寿以月计,砚之寿以世计。其故何也?其为体也,笔最锐,墨次之,砚钝者也。岂非钝者寿而锐者夭乎?其为用也,笔最动,墨次之,砚静者也。岂非静者寿而动者夭乎?”清代金农《冬心斋砚铭》自序有云:“文房之用,毕世相守。尊如严师,密如挚友,宝如球璧琬琰,护如头目脑髓者,惟砚为然。墨次之,笔与纸又次之。”中国历代文人,以砚为田,朝耕夕种,相磨相惜;以砚为友,相濡以沫。“墨精非砚不展采,笔精非砚不飞花”、“文人有砚,犹如美人有镜”,溢美之词,不一而足。

五千年前的砚

砚的历史十分悠久,据近年考古发现,砚最少有五千多年的历史。在砚的发展过程中,集合了书法、绘画、雕刻、金石、文学、历史、地理等诸多文化元素。一部砚史,几乎就是一部中华文明的发展史。

说到砚的历史,就要从“砚”这个字说起。环顾我的书架上诸多与砚相关的书籍,其中一本书名很特别,叫作《静妙轩藏研》。汉代刘熙写的《释名》中解释:“砚者,研也,可研墨使和濡也。”1979年在陕西省临潼县姜寨新石器遗址出土了一套研磨工具,包括带盖石砚、砚杵、颜料和陶水杯。这一发现,令人信服地把过去“砚字不见于经,三代时尚未用砚”的旧说给推翻了,把砚台的历史推到了五千年之前。由此可见,砚台是随着华夏文化的发展而发展起来的。当然姜寨砚只是一种研磨颜料的器具,是砚的初型。用于书写的墨砚,战国晚期至秦汉才基本定型。1975年,湖北云梦睡虎地秦墓出土了一方用鹅卵石加工制成的砚,砚形为圆饼形,其上无纹饰,配有研棒一支。同时出土的还有墨和笔,这是中国迄今发现的最早的书写砚。

汉代的砚

汉砚材质以石、陶为主,大都配有一支研棒用来研墨。因为那时候的墨呈丸形状,不能单独用手握住,需要用研棒压住才能进行研磨。汉砚中,以实用的随形砚、平板砚和圆形砚最为常见。西汉时期多见圆饼形砚,东汉时在圆饼形砚的基础上发展出带有高浮雕动物盖的三足石砚。汉代石砚制作精美,艺术水平高,是砚史上的奇葩。上海博物馆馆藏西汉圆饼形砚附有研石,形制简略,平整大方,砚面光滑,上有墨迹,砚缘有凹口。

(西晋)青釉三足砚 故宫博物院馆藏

魏晋南北朝时期的砚

魏晋南北朝时期,因为陶瓷砚的空前发展,陶瓷砚取代石砚成为最主要的砚材。因陶瓷的主要产地在南方,故南方多陶瓷砚、北方多石砚。东汉末年,随着墨模的出现,墨的形制已从丸状改为可手持的块状。到魏晋南北朝时,研棒已彻底消失。这一时期,砚的形制多为圆形、箕形、长方形,并常带有三足、多足。砚足的出现是为了适应当时席地而坐和用矮几书写的要求。故宫博物院馆藏西晋青釉三足砚,圆形砚面,底座三个精巧兽形足,砚身施青釉,釉面光洁有细小开片,釉色莹润。砚面无釉,以利研磨。

(唐)箕形端砚 上海博物馆馆藏

隋唐时期的砚

隋唐时期,除瓷砚外,人们发现天然砚石的品质要好于人造的材质,在广东、安徽、甘肃、山东等地都发现了大量制砚的名贵石料,出现了端砚、歙砚、洮河砚、红丝砚等名砚。这一时期陶制的澄(deng,四声)泥砚也大受欢迎。在形制上,南北朝时期的圆形多足砚逐渐演变为隋唐“辟雍砚”。辟雍本为西周天子所设大学,校址圆形,四周下凹为水池,形如辟雍,故名。隋唐砚还有箕形砚、风(凤)字砚、龟形砚等。上海博物馆馆藏唐箕形端砚,砚首呈弧形,上宽下窄,砚面内凹形如簸箕,砚底有两个矩形足,为唐代流行砚式。唐末五代后,高型家具渐兴,无足平台式的砚台开始流行,砚的形制越来越丰富,制作工艺也日渐成熟。

宋代的砚

宋砚以石砚为主,砚台在品种上发展到四十多个,在造型装饰方面也日臻精美。比起唐代无论数量还是质量都有很大的提高。形制也更加多彩,除了前朝已经出现的风字砚、箕形砚、辟雍砚,还有抄手砚、四直砚、斧砚、琴砚、石渠砚、太史砚等几十个品种。天津博物馆藏宋长方形抄手歙砚,做工规整,刀法利落,侧边挺直内敛,为典型宋砚佳作。宋代重文轻武的基本国策极大促进了文化艺术的发展,很多艺术门类如书法、绘画、建筑、陶瓷等在这一阶段都取得了巨大成就。在这一过程中,文人学士们对文房用具的实用和审美要求也提高了。北宋诗人苏舜钦说:“笔砚精良,人生一乐。”书写之余,鉴赏和收藏名砚成为文人一大乐事,苏轼、米芾、黄庭坚等都是这方面的代表人物。北宋末何《春渚纪闻》中记载,宋徽宗召米芾写字,米芾看上御案上的名砚,一写完字,就抱上砚台跪请曰:“此砚经臣濡染,不可复以进御,取进止。”求徽宗把砚台赐给他,徽宗答应了,米芾舞蹈以谢,又恐皇上后悔,便急着把砚台抱回,连衣服都染黑了。徽宗叹气说:“癫名不虚得也。”在砚学理论方面,米芾的《砚史》、苏易简的《文房四谱》、高似孙的《砚笺》、唐积的《歙州砚谱》、欧阳修的《砚谱》和杜绾的《云林石谱》等,这些著作对砚的发展起到了极大的指导作用。

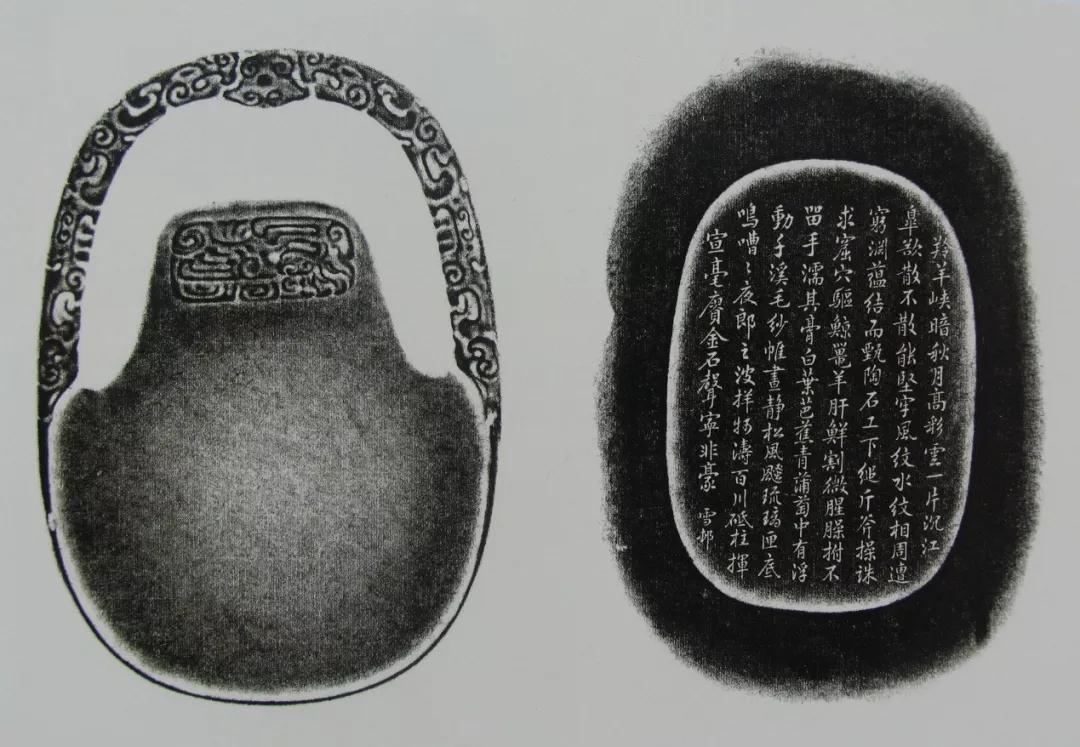

(明)端石雪村铭砚 故宫博物院馆藏

元明时期的砚

元明时期,砚发生了许多变化。在砚材上,结束了长久以来石、陶并举的局面,进入石砚独秀的阶段。在形制上,元明砚既有承袭早期的砚形也有各种富有个性的样式。风格浑厚古朴,明快简洁,端庄大气。元明时期,砚逐渐摆脱了实用的束缚,开启了集实用和赏玩于一体的风尚。在雕刻技艺上出现粤派、徽派、苏派、浙派等众多砚雕流派,以及像顾二娘这样的砚雕名家。故宫博物院馆藏明代端石雪村铭砚,砚石温润细腻,椭圆形,砚面上方开凿“八”字墨池,池外缘浮雕芝云纹,池内缘环抱螭纹图案。砚背内阴刻行楷七言,款书“雪村”。砚附黑漆盒,盖阳刻吴宽铭。此砚形制简洁大方,集绘画、书法、篆刻、砚雕为一体,是明代可用可赏之美砚代表。

(清)徐世昌铭歙砚 天津博物馆馆藏

清代的砚

清代,砚的取材更为丰富。东北松花江流域的松花石,由于开采于清皇室的发祥地而备受尊崇,是清代新增的一种砚材。在形制上,除了传统的形制,各种仿植物、生物、几何形以及随形的造型层出不穷。在工艺上,清砚因石施艺,随形饰纹,显瑜隐瑕。在康熙、雍正、乾隆三朝,御用的宫廷砚不惜工本,刻意求奇、求新、求美,风格雅秀精巧。天津博物馆藏徐世昌铭歙砚,砚作长方形,正面四周刻回纹边,中间海水云朵,砚背刻篆书和行书。此砚砚材考究(歙砚庙前青),纹饰丰满,图案繁复,是清代砚作的代表之一。

清代,伴随着玩砚的热潮,砚学著作和谱录不断问世。如朱彝尊的《说砚》、金农的《冬心斋砚铭》、高凤翰的《砚史》、纪晓岚的《阅微草堂砚谱》、朱栋的《砚小史》、吴兰修的《端溪砚史》、徐毅的《歙砚辑考》、乾隆钦订的《西清砚谱》等等。在一个皇帝推崇文人投入的玩砚风尚中,这些著作和谱录,既是玩砚的推手,亦是玩砚的成果。

民国后砚文化之衰败

如果说,明砚与清初的砚装饰适度、古意尚存,那么清乾隆之后就是“文重于质了”,赏玩重于实用了。随着砚的文具功能逐渐淡化,砚的本质特征日趋减弱,从这个意义上说,清乾隆一朝是中国砚史盛极而衰的转折期。

民国赵汝珍在其《古玩指南》一书中曾论及砚文化之没落除西洋硬笔的冲击外,更因古器皆由西洋人定贵贱,而砚纯为东方诸国特有,与西洋少有渊源。此说不无道理,亦不尽然。中国,作为砚的发源地,今日砚文化几近微式已是不争的事实。令人尴尬的是,日本今藏中国历代古砚竟以十万计,有所谓“研究中国古砚要来日本”之说。为何在现代化、信息化程度更高的日本,砚却不曾退出历史舞台,今日仍用之者多、好之者众?反观国内,识砚、爱砚之人少之又少,连职业书画家都少有用砚静心磨墨的,实在令人扼腕叹息。

清嘉庆二十年 双节园抱经子晋砖砚

今人赏砚应具之审美

历史悠久、良材众多的砚台,为何在今时今日如此没落?究其原因,今人赏古之审美观大有缺失是其中一个重要原因。

宋代米芾在其所著《砚史》中有云:“器以用为功,玉不为鼎,陶不为柱。文锦之美,方暑则不先于表出之绤。褚叶虽工,而无补于宋人之用,夫如是,则石理发墨为上,色次之,形制工拙,又其次,文藻缘饰,虽天然,失砚之用。”这里,米芾对其赏砚的角度和主次都进行了说明。各朝文人对砚台的审美各有所好,其判定砚台好坏的标准也是各有所据。以余之浅见,砚之美在其质、在其形、在其工、在其品、在人心。

砚之美在其质。宋代苏轼在《书砚·赠段屿》中写道:“砚之美,止于滑而发墨,其他皆余事也。”苏轼为孔毅甫作铭的那方砚即为“瓜肤而谷理,金声而玉德”的歙砚,就是作为“涩不留笔,滑不拒墨”的美砚代表。宋代蔡襄《咏徐虞部龙尾砚》诗云:“玉质纯苍理致精,锋都尽墨无声。相如闻道还持去,肯要秦人十五城。”曾见今人刻九龙于地方巨“砚”上,雕工细致精巧,九龙跃然于“砚”端,但是在我看来,它再精美,也只是精美的石雕,不是砚,更无关书画。

砚之美在其形。砚台的形制在中国传统哲学思想的浸润下,道器合一、天人合一。其中最具代表性的唐代“箕形砚”和宋代“抄手砚”就充分展示了砚台的形制美。尤其是宋砚,砚堂、砚池、砚边有了明确分工,砚的长度、宽度、厚度、形状都根据使用条件和使用环境有了相应成熟的设计标准。这样的砚,虽然素,但很雅。今人刻仿古形制砚,如果在细节上失之毫厘,在整体上就差之千里,味道全无了。

(唐)陶龟砚

砚之美在其工。砚雕中,线条、工刻、意写、巧雕,处处见工。工在哪儿?以素砚为例,工在砚池的深浅圆浑恰到好处;工在外角方中有圆、圆中有方;工在线条挺拔、干净利落。明代陈继儒在《妮古录》中指出:“文人之有砚,犹美人之有镜也,一生之中,最相亲傍。故镜须秦汉,砚必唐宋!”此论述,不仅因为唐宋砚材精良、形制规范大气,也是因为唐宋砚的雕工“直能笔挺,曲富变化,简中间雅,工而不俗”。今日砚界,多见为了尺寸尽可能大,弄出各种奇形怪状,为了“显”工,极尽所能乱雕一气。多少良材毁于俗工!砚之美在其品。砚台是实用器,也是艺术品,可赏可玩。很多石砚都有丰富的石品和颜色,遇到好的石品,雕不如不雕,收藏砚板可用亦可赏。相较端砚,歙砚的石品非常容易识别。眉纹有两头尖的枣心眉、粗而精神的宋眉、细如甲痕的唐眉、成双的对眉、如大雁飞过的雁湖眉等。罗纹,顾名思义,如绫罗绸缎般,有粗罗纹、细罗纹、暗细罗纹,还有刷丝罗纹、瓜子罗纹、水波罗纹等。除了眉纹、罗纹,歙砚还有金星、金晕、龙眼、龟甲、庙前青、玉带、彩带等众多名贵石品。多年前和朋友秋游颐和园,走累了,在湖边一处长椅坐下,望着微风中那一湖波光粼粼的池水,我不禁感叹,歙砚中那水波金星的石品就是如此真切的画面啊!

砚之美在人心。“非人磨墨墨磨人”,砚之美,还在于其可静心、可载道。文房四宝中,砚是唯一可以和人交流、对话的。砚师动刀前需要相石,相石的过程就是砚师和砚交流的过程。石有不足,以工补之;石已至美,工不掩石。我藏有一方圆砚,原石砚料下部1/5处有坡度不平整,一般的砚师会把它做薄或做小,而这位砚师却把不平整的部分作为水面下翻滚的沙石和上面平静广阔的海天连在了一起。动中有静,静中有动,很有味道。我非常喜欢这方砚,因为我看到砚师用心在里面了。古人做素砚,心态平和而朴素。他们身心融于天地间,有的是今人所奇缺的精气。今人做素砚,大多貌合神离,砚台上弥漫着浮躁气和市井气。静心是素砚之魂,没有静心,当然也就不会有素砚之美。

古代文人,每拿到一方好砚,常常日夜把玩,还会将自己得砚的过程或玩砚的心情铭刻于砚。曾有砚友在圈中提出一个问题:大家手上都有一些精品砚,哪一方是你的最爱?其中一人答曰:“用得最多的那一方就是最爱。”是啊,用得最多的那一方可能不是质地最好的,也不是形制最漂亮的,甚至工和品也没有太多可圈可点的,但就是因为用得最多,和你的心走得最近,它就是最美的那一方。

砚之美,在爱砚人的心里。

朱戎 作者为自由撰稿人

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》④︱

来源:北京画院

作者:朱戎

编辑:施文