《福音画语》

前面的话

自有绘画,便有画论,加之画家评语赞语题跋,如师傅在前,谆谆教之,招手引之,吾之学画,如此一路过来。

前人画论,展读之余,仍感些微不足。所谈不免过于枯燥,除画者好之,行外之人几乎无阅读之兴趣。其原因是所谈背后看不到作者,看不到作者的经历故事和喜怒哀乐。好的理论,应是一篇好文章。如司马迁之《史记》,无意为文,篇篇均是散文之楷模。说理要有情,回到人间味,回到家常境地,回到感悟,回到大众喜闻乐见,将阳春白雪这个昔日王谢堂前燕,回到下里巴人寻常百姓家。绘画上真正做得用的理论都是信手拈来的大白话。如杨诚斋将词的转折说成折衣服。东坡的人生感悟在河边挑水洗菜,又过一日。

明人董其昌之《画禅室随笔》颇觉有趣,如说每日喜录前人名句,正与我同。又说他秋日奉使长沙,乘舟见湘水两岸山地皆作金色,因忆“水碧沙明”之语,读来觉得亲切有趣。

于是,吾写《福音画语》。

丁酉冬暖福音于双来书屋

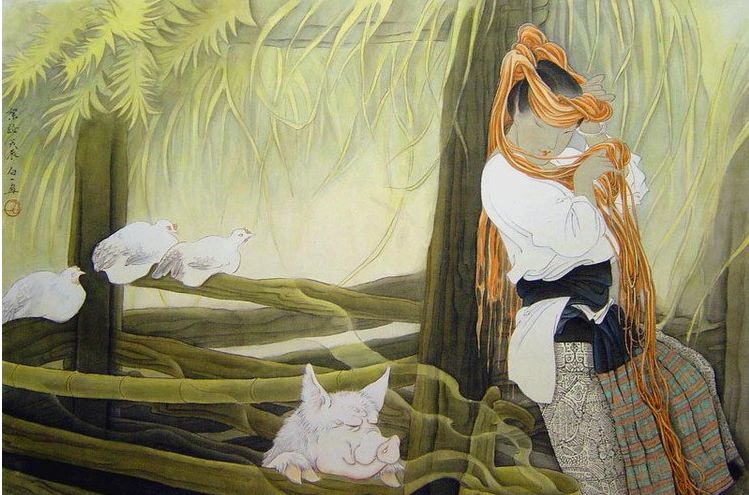

赞扬他人要充满热情,看似过头,实则发自肺腑。要拍案而起,要击掌击桌。毫无保留,倾吐而出。不要犹抱琵琶半遮面,欲言又止。讲半句,留半句。不痛不养,隔靴搔痒。万金油,官样文字,如白开水,不咸不淡,不中要害。要像倪云林赞王蒙,五百年来一人而已。又如王国维赞纳兰性德,后主以后一人而已。掷地有音,一句顶一万句。吾赞王憨山,曰:长大直圆,气吞山河,读憨山先生的画,有白石再世之感。吾赞陈白一工笔人物画,陈老莲后,四百年来一人而已。

陈白一工笔人物画作品欣赏

你心里的世界愈大,你就愈觉得自己变化缓慢,就如同飞机在天上,好像不动一样,地上的人看它在飞跑。

春天里,我有两个发现。一是今年的花开在去年的老枝上。二是柚子树上还挂着硕大的黄黄的去年的老柚子,而新结的青绿的酒杯大的嫩柚子已是满树了。由此,我得到启发,新是从旧来的。没有旧,哪有新。而且,你看它们同在一棵树上,几多融洽,几多相安无事。并且,因为有了新老两代的传承,更显出它们的多姿多彩源远流长。

以曹雪芹的眼光看《红楼梦》,以贾宝玉的眼光看林黛玉。以八大山人的眼光看中国画。

杨福音丨暖日风柔——2011年

要有才子的聪明,不要有才子气。一有,则太小,太弱,太窄,太浮,格局不大。

艺事如做菜,恰在生熟之间。

心做减法,笔做加法,画画不过如此。

心要安静,笔要飞扬。

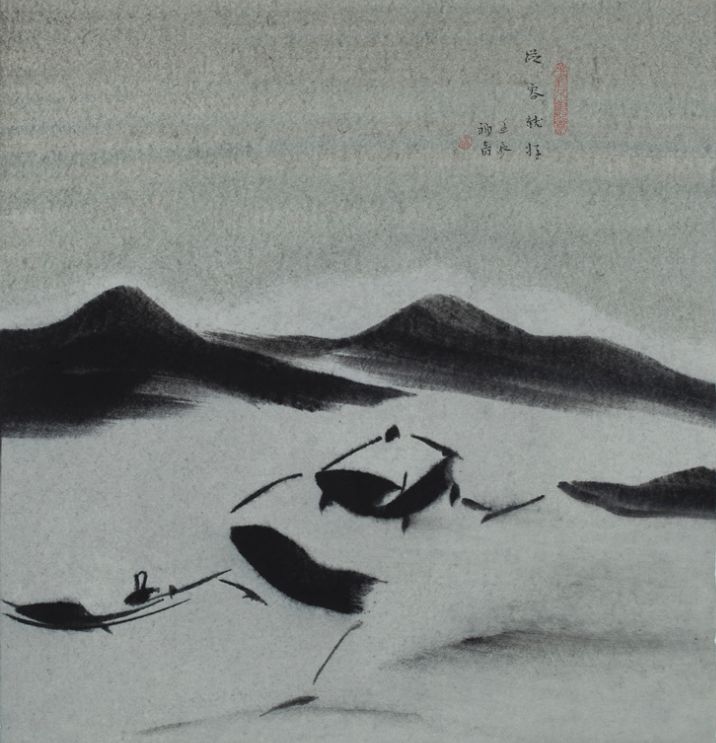

杨福音丨从容就好35.5cmX37cm——2012年

离开客体一点,再离开客体一点。笔墨一点,再笔墨一点,再离开习惯的笔墨一点。艺术一点,再艺术一点。

似与不似之间,重点在之间,即有我。

中国画永远在讲同一个故事,内容永恒不变,只是讲法不同,形式在变,即传达故事的方式在变。

艺术来源于生活,这是不消说的。正如饭是从米来的,然米一旦变成饭,饭便不再是米,否则夹生饭是不好吃的。生活一旦变成艺术,也就不再是生活,而是艺术。

有酒只愁无客,有客又常愁无酒。

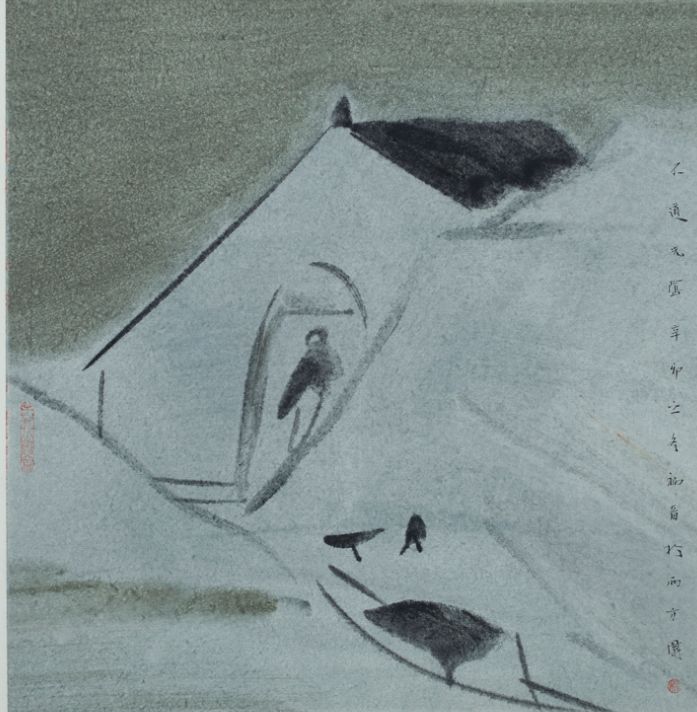

杨福音丨不道光阴35cmX35cm——2011年

不但要培养艺术家,还要培养欣赏家。

用支离不规整的材料组成一个精致的艺术的整体,自然界原本就是这样。

杨福音,1942年出生于湖南长沙。国家一级美术师。曾任广州书画研究院副院长、艺委会主任。2006年在长沙设立杨福音艺术馆。2008年人民美术出版社出版“大红袍”《中国近现代名家画集·杨福音》,2012年中央电视台《大家》栏目播放杨福音纪录片《远方的寻找》。美术界认为,杨福音在中国画上数十年的探索和实践,提出反线描画法,不但继承了中国画的笔墨精神,同时开拓了中国绘画的新领域,对中国画的现代转型作出了突出的贡献,从而诞生了一种新的中国画的美学风范。

出版有《中国近现代名家画集·杨福音》《中国近现代名家作品选粹·杨福音》《杨福音画集》《杨福音中国画精品》《长岭上》《金枝玉叶》《由红菜薹想起》《日子》《良苗怀新—访谈杨福音》《关于福音》《吾喜吾爱》《福音书话》《无尽藏》等画集、散文集。

来源:杨福音艺术

编辑:施文