守护好一江碧水丨湖湘禹迹图志

主创:赵涛 杨瑛 杨玲 刘秋香 武洁

四千多年前,禹别九州,随山浚川,任土作贡。九川既疏,九泽既洒,诸夏艾安,功施于三代。

人类逐水而居,文明因水而兴。中华民族的发展史就是一部波澜壮阔的治水史。

1934年1月,深谙治水与兴国安邦之道的毛泽东在《我们的经济政策》一文中就明确提出了“水利是农业的命脉”这一著名论断。

党的十八大以来,习近平总书记从实现中华民族永续发展的战略高度,提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水思路,开辟了中华民族治水思想的崭新境界。

2018年4月25日,习近平总书记在岳阳调研长江经济带发展时,嘱咐湖南“守护好一江碧水”。

2019年9月18日,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出:“禹之决渎也,因水以为师。”大禹之所以能成功治理水患,原因在于尊重规律。

千秋凭大禹,万里下昆仑。

大禹治水凝聚着中华民族不畏艰险、艰苦奋斗的精神和水利工作公而忘私、创新求实的精神,成为中华文明的重要精神图腾之一,影响世界。

水情是湖南最大的省情。

“一江一湖三山四水”,独特的地理地貌条件决定了湖南河流发达、水网密布、水系复杂,是名副其实的水利大省、水资源大省,同时也是水患大省。

自信人生二百年,会当水击三千里。

湖南水利人心怀“国之大者”,弘扬大禹精神,始终把防汛抗旱作为水利行业的天职,始终站在全面落实“三高四新”战略定位和使命任务的高度,把科学编制与严格执行“十四五”规划和2035年远景目标摆在湖南水利事业长远发展的重中之重,以实施水安全战略为总揽,以满足人民群众对美好生活的需要为目标,不断提升水安全保障能力,统筹推进水灾害防治、水资源配置、水生态修复、水环境治理、水文化建设,着力构建湖南水网,强化“一江一湖四水”系统联治,全力打造河湖长制升级版,加快建设人民满意的幸福河湖,为全面建设社会主义现代化新湖南贡献水利力量。

2022年4月7日,湖南省委书记、省人大常委会主任张庆伟到湖南省水利厅调研时强调,要深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述,牢记“守护好一江碧水”殷殷嘱托,始终把保护人民群众生命安全摆在首要位置,在推动水利高质量发展上创造新经验、闯出新路子,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

禹风浩荡,文脉不息。

一湖四水,源远流长。

守护好一江碧水·《湖湘禹迹图志》对标《中国禹迹图》编撰理念,以史料考证与田野考察互证互鉴,全景呈现湖湘大地至今留存的大禹治水的文献史料、历史传说、祭祀活动和碑刻、纪念建筑等遗存、遗址、遗迹,以文载道,弘扬大禹精神,传承大禹文脉,彰显文化自信,继禹之迹,鉴往知来,治水兴湘,影响深远。

——长江干堤君山瓦湾段。洞庭湖是湖南人民的母亲湖,也是长江中游重要的通江湖泊、国际重要湿地和一些珍稀动物的栖息场所,在调蓄长江洪水、维护生态平衡、保护生物多样性等方面具有特殊重要的作用,被誉为“长江之胃”“长江之肾”。抓好洞庭湖保护与治理,事关全省生态文明建设,事关沿湖上下千万群众安全和民生福祉,事关长江经济带高质量发展。近年来,湖南省水利系统始终坚持人民至上、生命至上,从流域整体着眼把握洪水发生和演进规律,加快完善流域防洪工程体系,完成22个蓄洪垸堤防加固,完成长江干流湖南段崩岸岸线整治,建成钱粮湖、共双茶、大通湖东垸11个安全区、2个安全台、3个分洪闸,完成13处大型灌排泵站更新改造,全面开展重点区域排涝能力建设项目,不断夯实洞庭湖防洪、排涝工程基础,持续提升洞庭湖水安全保障能力。2020年,洞庭湖区发生本世纪以来最高水位洪水,水位超警戒持续时间长达60多天,但各类水利工程经受住了考验,洞庭湖区安然无恙。图文来源:湖南省洞庭湖水利事务中心陈文平、杨瑛

——红堤岸绿水清黄盖湖——岳阳市黄盖湖水利风景区。

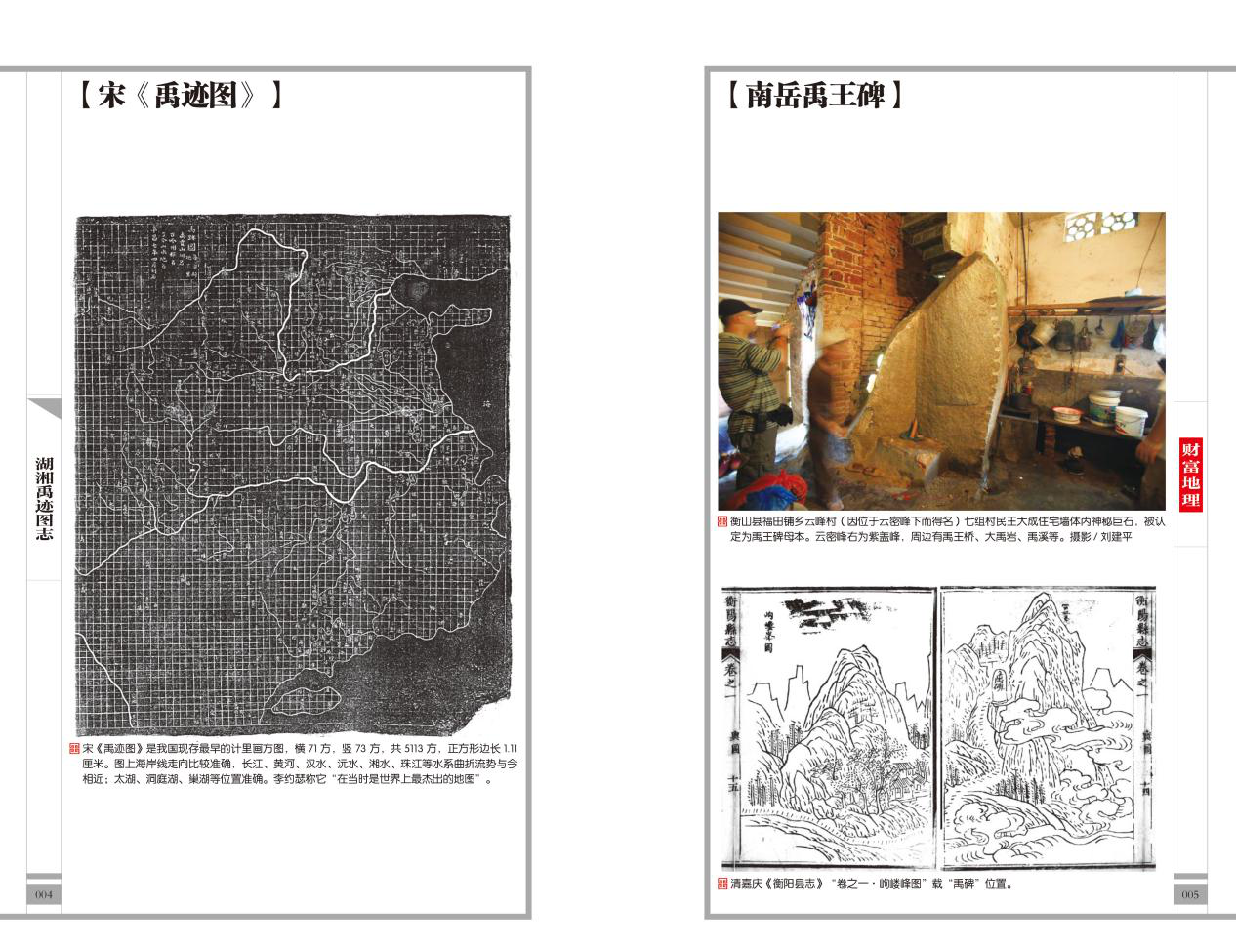

——宋《禹迹图》是我国现存最早的计里画方图,横 71 方,竖73方,共5113方,正方形边长1.11厘米。图上海岸线走向比较准确,长江、黄河、汉水、沅水、湘水、珠江等水系曲折流势与今相近;太湖、洞庭湖、巢湖等位置准确。李约瑟称它“在当时是世界上最杰出的地图”。

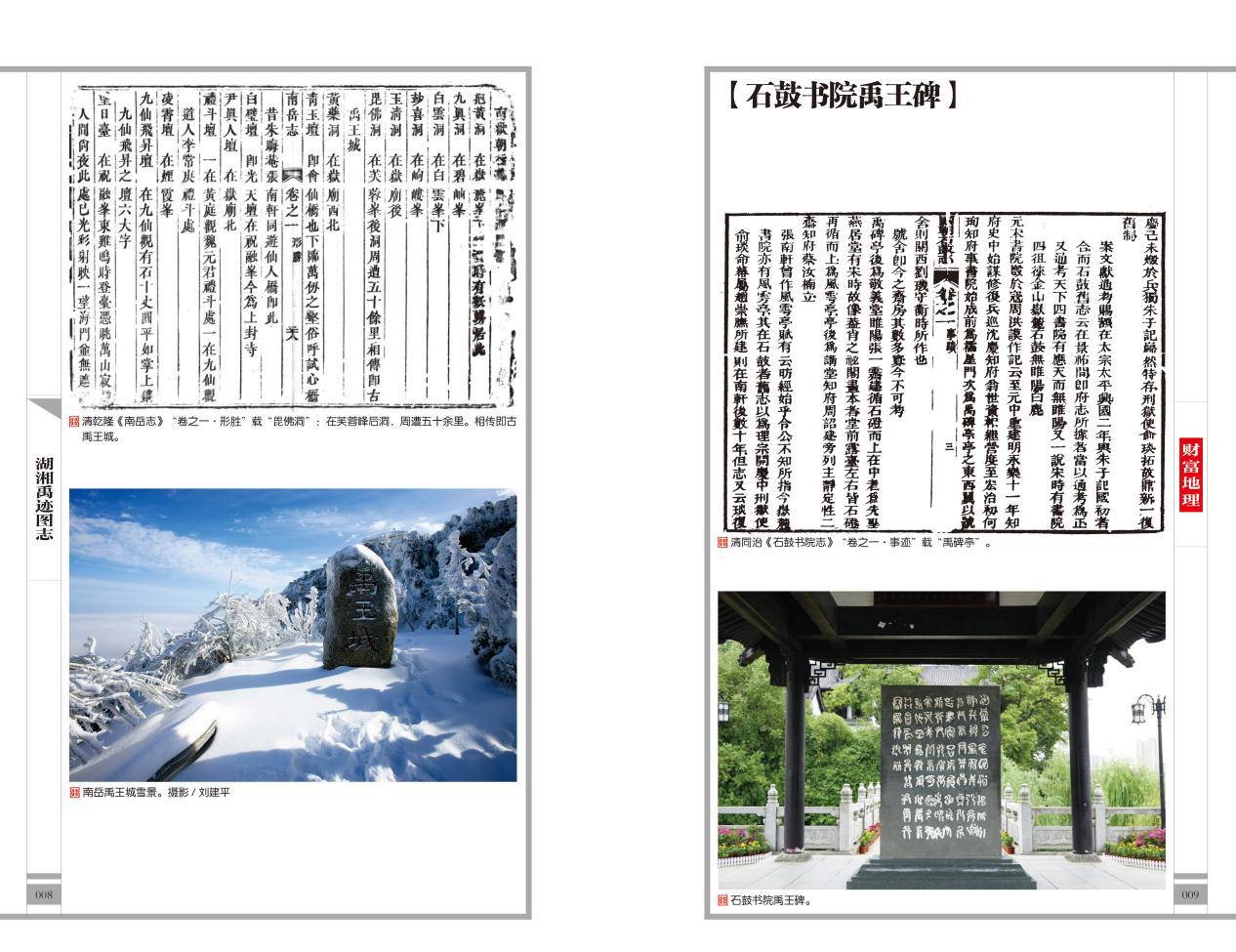

——衡山县福田铺乡云峰村(因位于云密峰下而得名)七组村民王大成住宅墙体内神秘巨石,被认定为禹王碑母本。云密峰右为紫盖峰,周边有禹王桥、大禹岩、禹溪等。摄影/刘建平

——清嘉庆《衡阳县志》“卷之一·岣嵝峰图”载“禹碑”位置。

——唐李冲昭《南岳小录》(清抄本)“云密峰”载:昔夏禹治水登此峰,立碑纪其山,高下丈尺,皆科斗文字。近代樵人,或有遇者,其碑至灵,隐而不见。又有禹溪及隐真平、断石源、朱陵洞、丹崖仙人石室存焉。

——清乾隆《南岳志》“卷之七”载“韩愈《岣嵝峰》”:“岣嵝山尖神禹碑,字青石赤形模奇。蝌蚪拳身薤叶披,鸾飘凤泊舞蛟螭。事严迹秘鬼莫窥,道人独上偶见之,我来咨嗟涕涟洏。千搜万索何处有,森森绿树猿猱悲。”岣嵝峰,为衡阳南岳衡山七十二峰之一,古指衡山主峰祝融峰,故又兼衡山和南岳之名。“禹王碑”因而又称“岣嵝碑”。

——“禹王城”位于南岳广济寺的对面,有“禹王城”三字石刻碑。相传为夏禹治水来南岳时驻跸处。摄影/刘建平

——清乾隆《南岳志》“卷之一·形胜”载“毘佛洞”:在芙蓉峰后洞,周遭五十余里。相传即古禹王城。

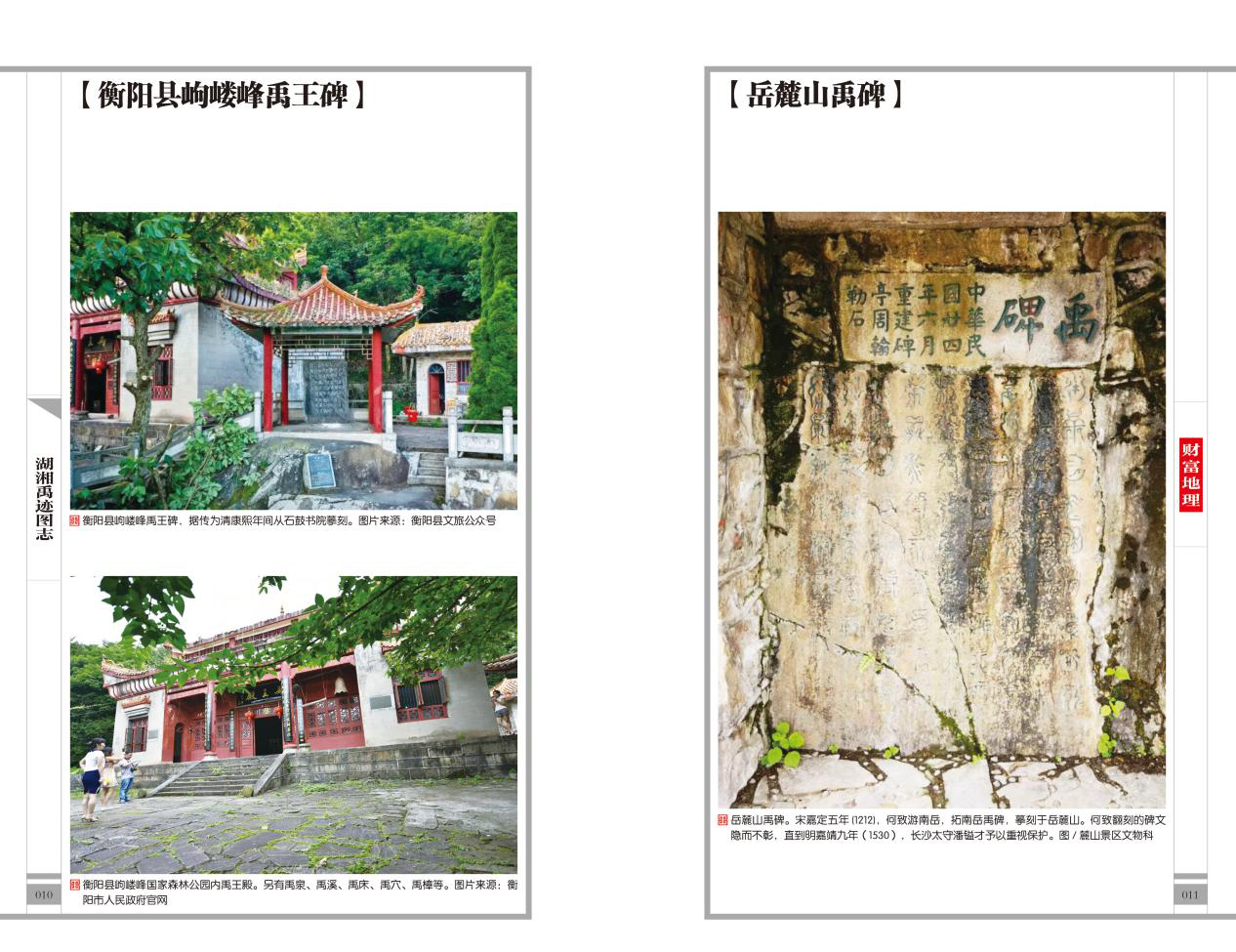

——南岳禹王城雪景。摄影/刘建平

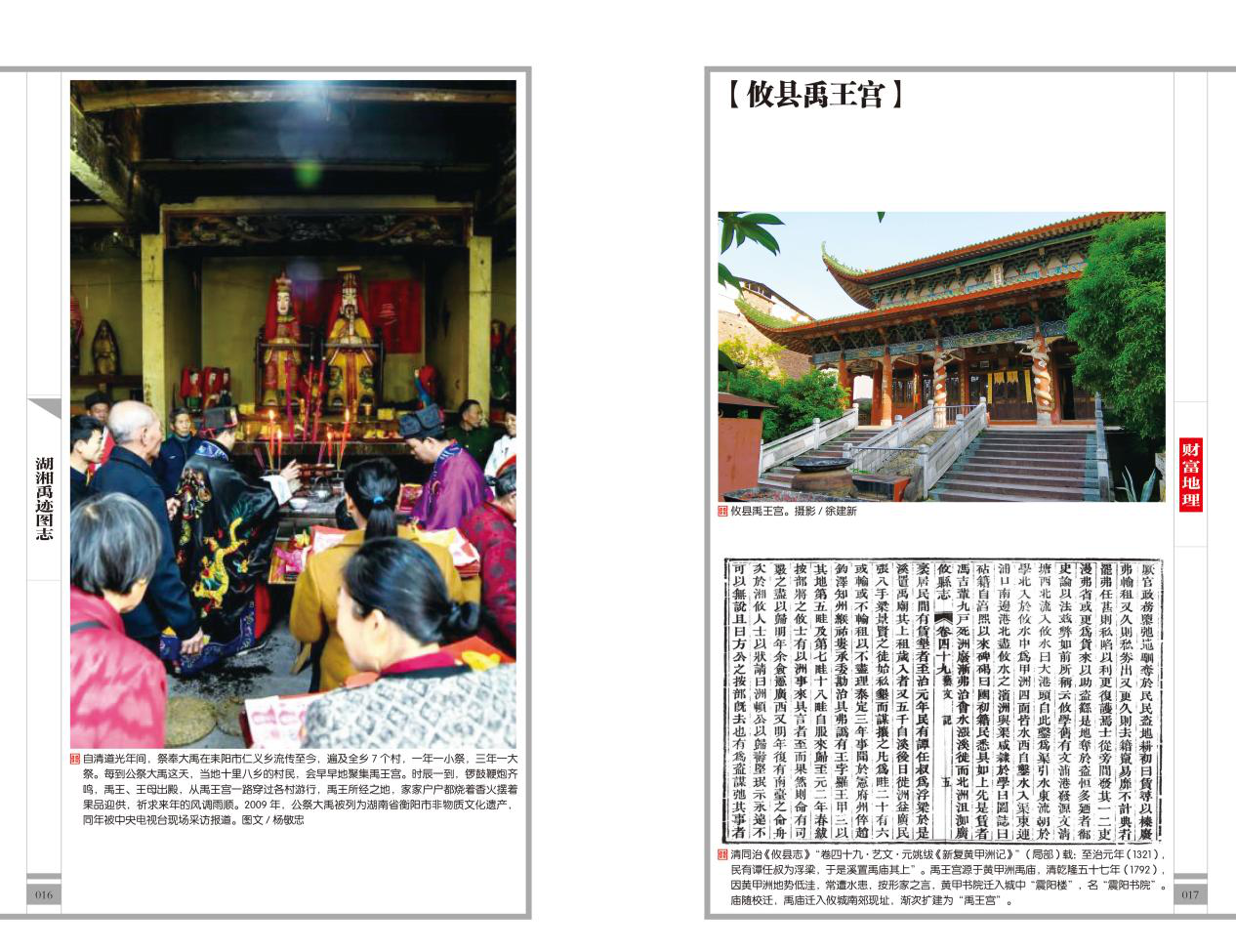

——清同治《石鼓书院志》“卷之一·事迹”载“禹碑亭”。

——石鼓书院禹王碑。图片来源网络

——衡阳县岣嵝峰禹王碑,据传为清康熙年间从石鼓书院摹刻。图片来源衡阳县文旅公众号

——衡阳县岣嵝峰国家森林公园内禹王殿。另有禹泉、禹溪、禹床、禹穴、禹樟等。图片来源:衡阳市人民政府官网

——岳麓山禹碑。宋嘉定五年(1212),何致游南岳,拓南岳禹碑,摹刻于岳麓山。何致翻刻的碑文隐而不彰,直到明嘉靖九年(1530),长沙太守潘镒才予以重视保护。图/麓山景区文物科

——清康熙《岳麓志》“卷之二·山水”载“禹迹蹊”:禹迹蹊在山口,距大江五里,大禹疏凿,开山之径。 上有拖船凹,明德被人,万世不替,负笈来者,敬思惜阴,当从此始。

——清康熙《岳麓志》“卷之四”载“吴道行《禹碑辨》”(局部):考《吴越春秋》,载禹登衡山,梦苍水使者,授金简玉字之书,得治水之要,刻石山之高处。禹碑之所从来久矣,历千百年无传者,道士偶见之,韩文公、刘禹锡索之不得,致形之诗词。宋嘉定初,何子一游南岳,遇樵者导引至碑所,始摹其文。过长沙,转刻之岳麓山顶,隐秘又四百年,至于国朝嘉靖初,潘太守搜得之,剔土榻传,朝野始复睹虞夏之书。

——清康熙《岳麓志》载“大禹像”。

——清乾隆《长沙府志》“卷之一”载“大禹碑图”“大禹碑释文”。

——清同治《平江县志》“卷五十五·艺文志·金石”载“幕阜山禹篆”:晋葛洪《幕阜山记》云:“山有石壁,刻铭其上,言禹治水登此山。”

——天岳幕阜山。图片来源:岳阳市人民政府网

——自清道光年间,祭奉大禹在耒阳市仁义乡流传至今,遍及全乡7个村,一年一小祭,三年一大祭。每到公祭大禹这天,当地十里八乡的村民,会早早地聚集禹王宫。时辰一到,锣鼓鞭炮齐鸣,禹王、王母出殿,从禹王宫一路穿过各村游行,禹王所经之地,家家户户都烧着香火摆着果品迎供,祈求来年的风调雨顺。2009年,公祭大禹被列为湖南省衡阳市非物质文化遗产,同年被中央电视台现场采访报道。图文/杨敬忠

——攸县禹王宫。摄影/徐建新

——清同治《攸县志》“卷四十九·艺文·元姚绂《新复黄甲洲记》”(局部)载:至治元年(1321),民有谭任叔为浮梁,于是溪置禹庙其上”。禹王宫源于黄甲洲禹庙,清乾隆五十七年(1792),因黄甲洲地势低洼,常遭水患,按形家之言,黄甲书院迁入城中“震阳楼”,名“震阳书院”。庙随校迁,禹庙迁入攸城南郊现址,渐次扩建为“禹王宫”。

——禹王洞口瀑布。攸县禹王洞位于柏市镇富头村柏漕公路边,因传说为夏禹治水遗迹而得名。摄影/徐建新

——清同治《攸县志》“卷之六·山川”载“禹门洞(今名禹王洞)”。

——华容县禹山禹王庙。摄影/王绮平

——清乾隆《华容县志》“卷之一”载“禹山”:在县南三十里,相传禹治水登其巅,上有禹王庙。南五里有石山门,相传禹所凿,洞庭门户。

——明隆庆《岳州府志》“华容县图”(局部)载“禹山”。

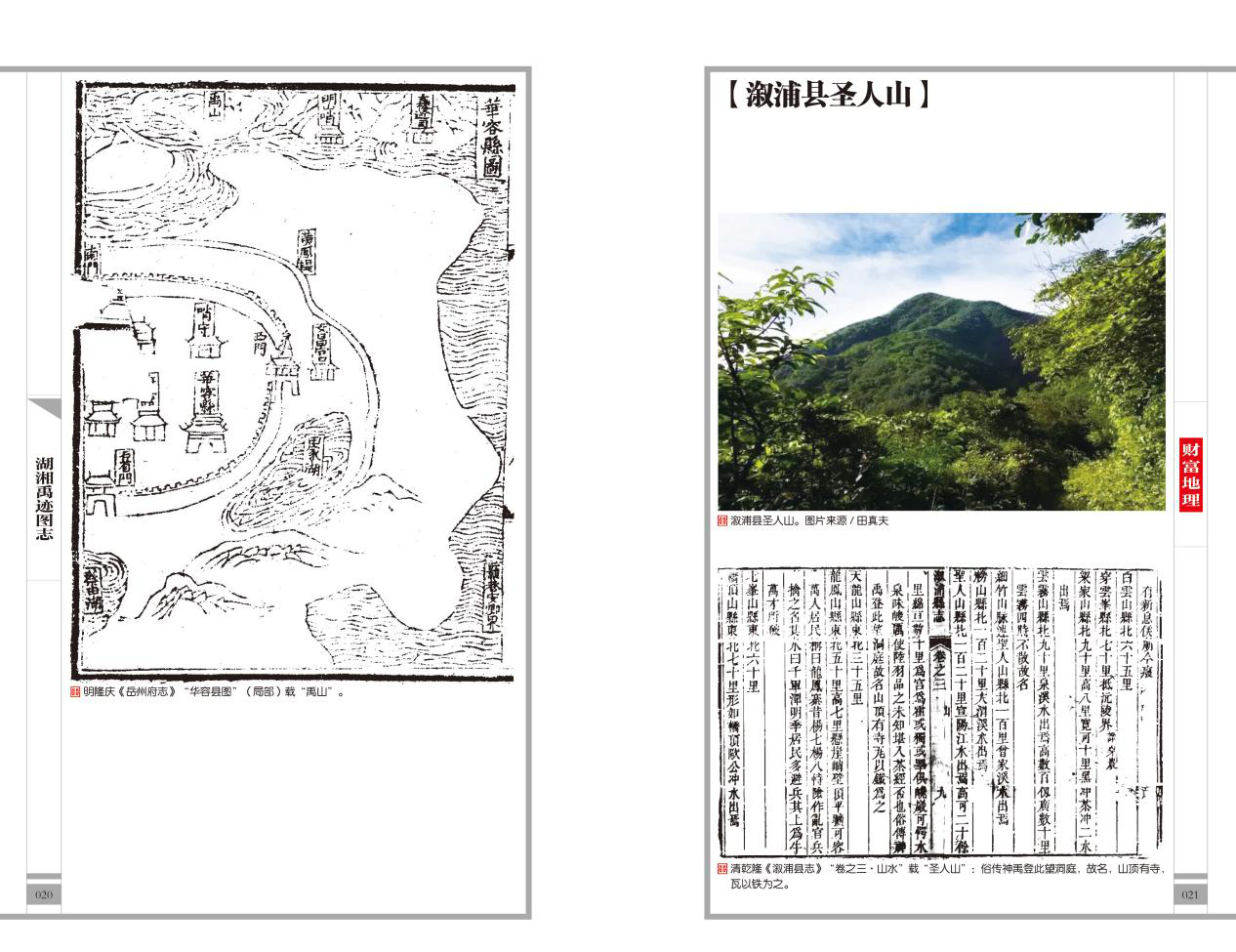

——溆浦县圣人山。图片来源/田真夫

——清乾隆《溆浦县志》“卷之三·山水”载“圣人山”:俗传神禹登此望洞庭,故名,山顶有寺,瓦以铁为之。

——圣人山“禹王碑”。图片来源/田真夫

——民国《溆浦县志》“卷二十八·杂识”载“禹王碑”:相传夏禹治水,尝登县北界圣人山望洞庭,山因以名。上有石刻为禹纪事之碑。往时樵夫深入林谷曾见之,然好事者屡访求不能得也。近有蕨菜坡乡人田正旦得之,云在此山天平峰支岭山牛湾,距天平寺约七七里,左白环溪,右来凤溪。石间有驳劣不堪镌勒处,因之书不成行,字则奇古,不能辩识。取所拓一纸观之,约十五六字,虽稍有漫灭,而刻画显然。但文体非篆非科,又大小长短不一,或竟二寸许,或竟五寸许,又有纵横俱竟七寸者,似为两字三字相连属也。旋探寻至其地,所谓山牛湾者,则在圣人山东麓,白环溪右岸。湾左岭有黄姓数家居焉,土人称曰黄家脑。自黄家脑缘右岭,上至刻石处,约五里;又上至岭巅约半里。石长二尺六七寸,宽一尺二三寸,出土八九寸,而向右少斜。山皆脆石,击之辄层分寸断,惟此石独坚。往时林深丛密,故人莫之见。今则开垦种植矣,山间居民皆知有此,因不能辨识,但以为石纹坼裂而已。字刻画如以铁箸画泥者,然其迹狭而深,与近代石刻迥异。石灰白色,勒字处随字大小皆浅蓝色,为之洗刷,色愈鲜明。唐韩文公《岣嵝山》诗云“字青石赤形模奇”与此颇觉相似。惟文字既不可识,其果为大禹诒留殊难臆断。田正旦云:闻父老言古时蕨菜、擂鼓二坡道路未通时,由沅陵入溆皆出天平峰至此逾岭而下,此殆前古通道经由之地也。今长林丰草间有石磴遗迹,岂此幽绝险阻区域,昔亦乘樏所经乎。千古茫茫,莫能言之矣。

——圣人山天平寺。图片来源/田真夫

——常宁市盟山岭三帝王庙。摄影/周小青 李志林

——常宁市盟山岭,位于常宁市水口山镇和烟洲镇交界处。清同治《常宁县志》“卷十二·古迹”载“三帝王庙”,“县北盟山,黄帝、舜南巡,禹治水,皆维舟登此。土人立庙祀之。”

——常宁市憩山。摄影/周小青 李志林

——常宁市柏坊镇有“憩山”,又称“憩峰”或“禹憩峰”。清同治《常宁县志》“卷一·山水”载:“憩峰高三里许,耸拔苍翠,俯瞰湘江,以禹憩得名。”

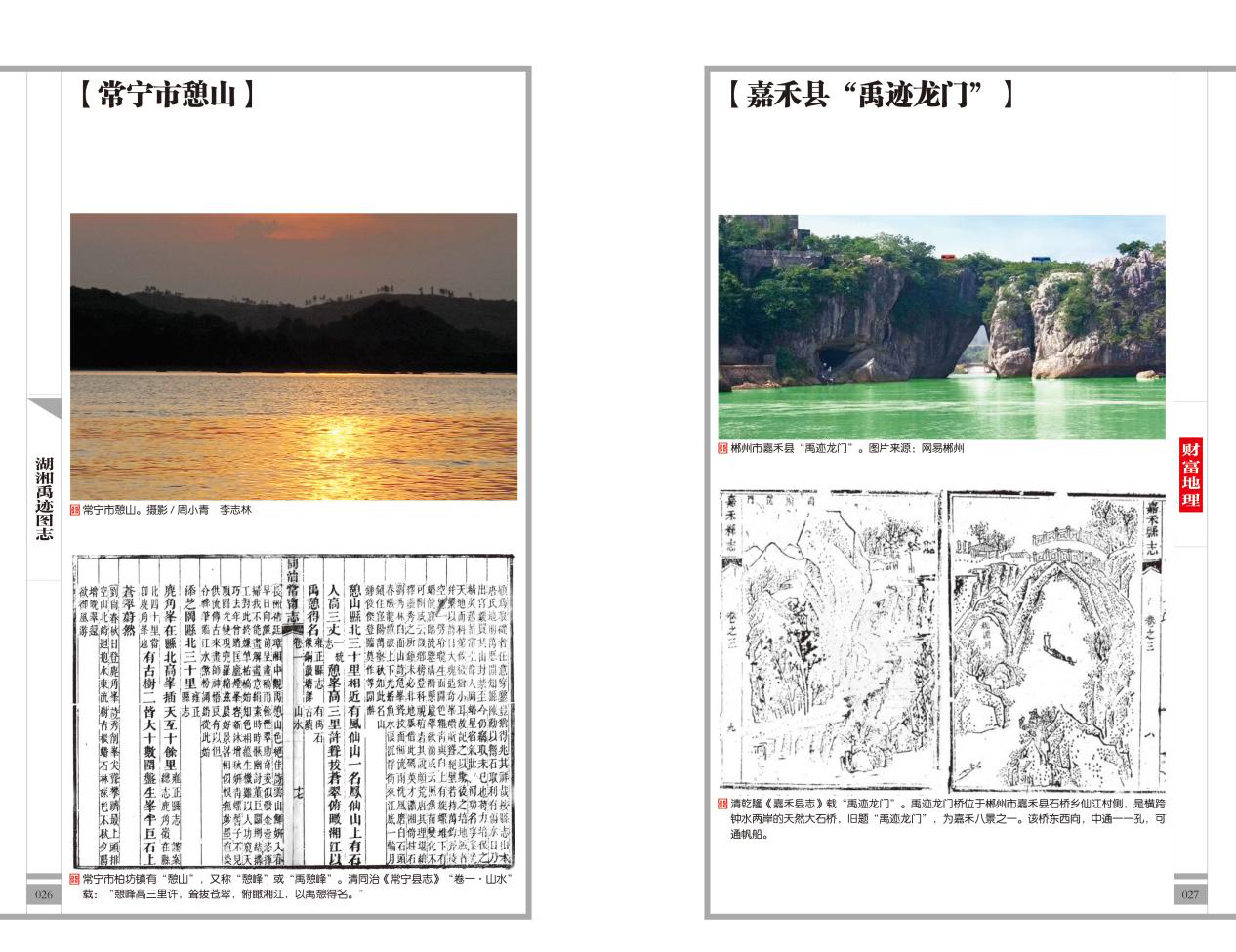

——郴州市嘉禾县“禹迹龙门”。图片来源:网易郴州

——清乾隆《嘉禾县志》载“禹迹龙门”。禹迹龙门桥位于郴州市嘉禾县石桥乡仙江村侧,是横跨钟水两岸的天然大石桥,旧题“禹迹龙门”,为嘉禾八景之一。该桥东西向,中通一一孔,可通帆船。

——新邵县龙华寺(大禹南岳殿)。摄影/雷振梁

——新邵县龙华寺(大禹南岳殿)。摄影/杨勇

——清嘉庆《邵阳县志》“卷之五·山川”载“大禹山”:“县北四十里,石门山上有大禹庙。宋教授陈伯震记。”

——清嘉庆《邵阳县志》“卷之三十四·古艺文”载“乾道八年陈伯震《邵州大禹山慈云寺记》”(局部):邵阳之北四十五里有大禹山,而庙在焉。则邵州又有禹庙矣,岂非禹之功施于四海而神气则无不之也。

(原载于《财富地理》2022年4月网刊)

来源:红网

作者:赵涛 杨瑛 杨玲 刘秋香 武洁

编辑:施文

本站原创文章,转载请附上原文链接。