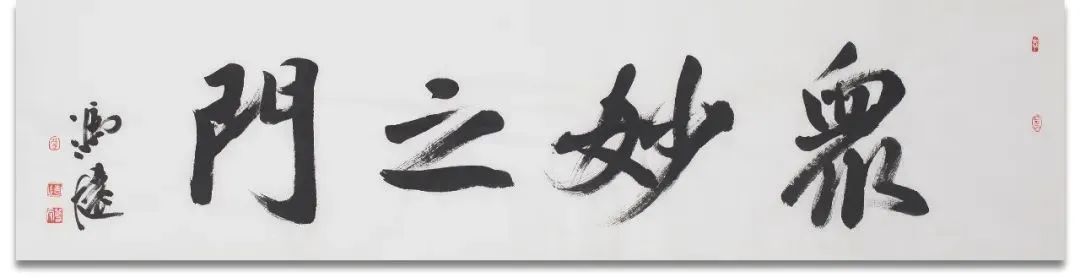

《老子》有曰“道可道,非常道;玄之又玄,众妙之门”。绘事之道,非常道。传统绘画元素中的或工或写、或虚或实、或疏或密、或浓或淡,透过不同的材质和手法,都代表着不同的地域和时代特征,准确、生动传达着作品所处时代的审美取向,也是画家自身的感悟和艺无止境追求的妙达。在新时代语境下,中国画的玄妙、形妙、神妙,可谓之众妙,是谓领悟传承之道、独辟创新之妙。

在波澜壮阔的历史进程中,中国社会实现了空前的进步和变革,当今之中国画坛风云幻变,也造就了大批优秀的画家以独特的艺术视野,精湛的笔墨语言,描绘时代精神的精妙巨作。再现了名山大川之雄伟、高士仕女之神韵、花鸟鸣翠之怡情,独树风标,卓尔不群,各得其妙。

将于2022年7月26日—30日在李可染画院图形学美术馆举办的,“众妙之门——当代中国画名家学术邀请展”(第二回展),邀约当今画坛活跃在一线的,具有代表性的100位名家,将思想之妙、创造之妙和绘画之妙融合于一体的精品力作汇聚一堂,共谱当今画坛时代风貌的华彩乐章!

冯远 中国文联副主席、中国美协名誉主席

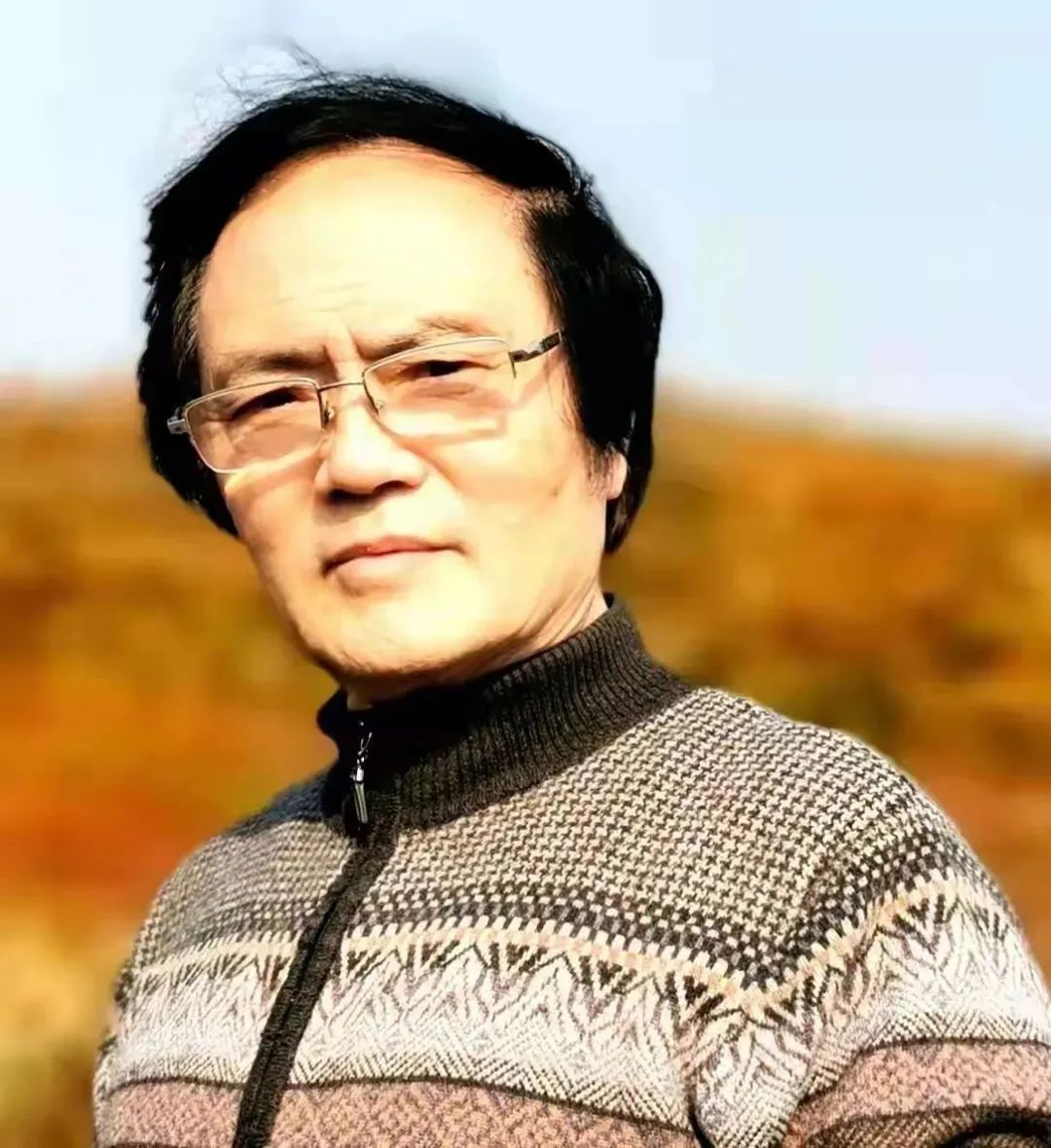

海天,1985年加入中国美术家协会,一级美术师、中国工笔画学会第一、二届理事、湖南省美协工笔画艺委会首任主任、湖南省工笔画学会顾问。

1997年被中国文联与中国美协评为“中国画坛百杰”之一;2005年参加全国政协《优秀中国画系列大展》并由全国政协主席接见的“湖南省十名优秀国画家”之一;湖南省委宣传文化系统“五个一批”专家之一;湖南省文旅厅高级职称群文系列评委之一。

在艺术探索中坚持以沉潜的姿态试图在中国民族绘画微观写实传统的理论“盲区”与非线型语言“雷区”中开掘一条对话西方“超级写实主义”的“东方微观写真”僻径,力求从艺术形态、文化精神、民族审美习性等层面探究微观写实画风当代型范的学术话语系统与文化自信。作品参加国家文化部与中国美协联合举办的第六、七、八、十、十一、十三届全国美展等大型国家级展事,并有作品被中国美术馆等机构收藏。

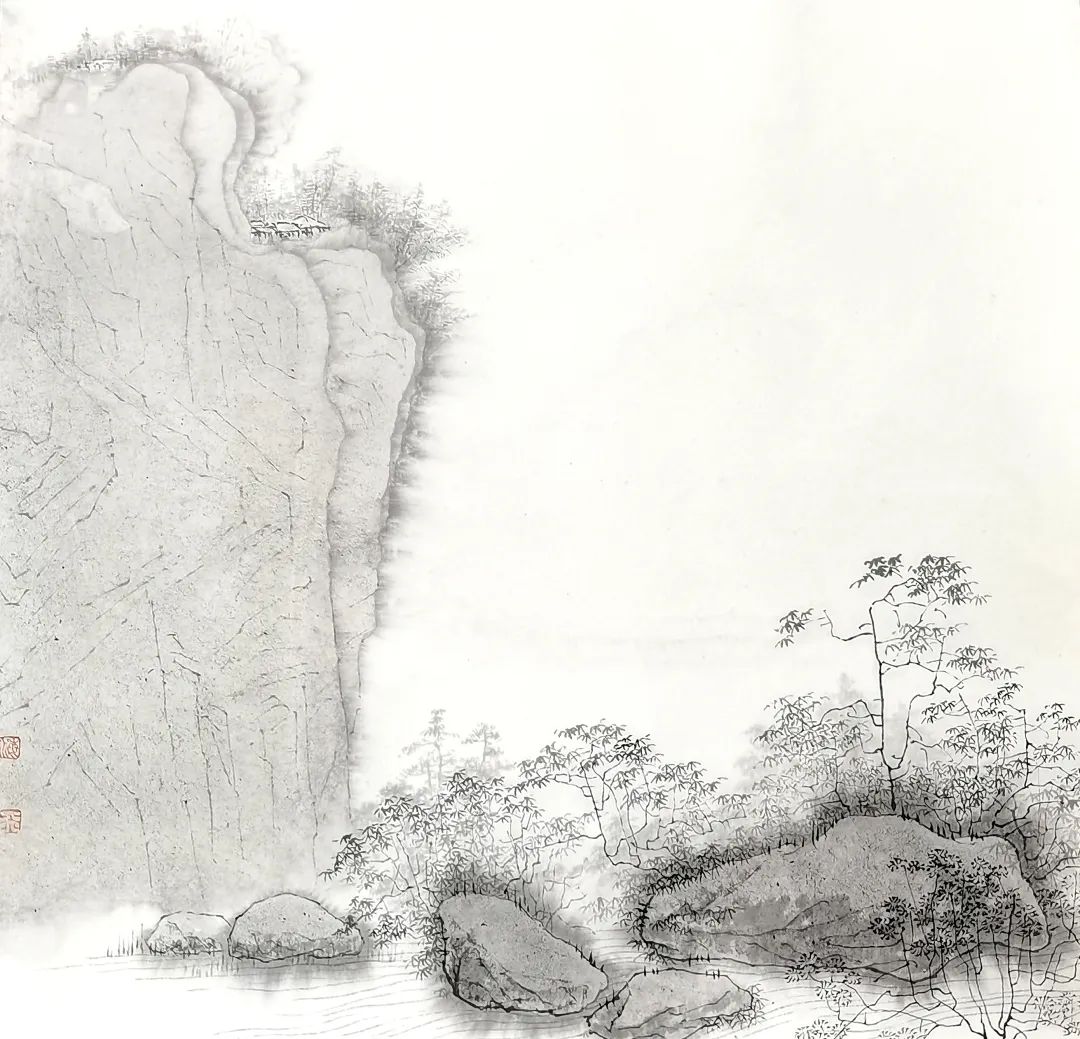

《画寻潇湘灵与魂:史记系列》

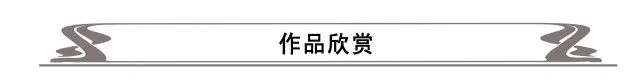

《长河行吟》 120x120 2020年

《画里.画外》(断想一束)

文/海天

人类第一条裤子是由从来不穿裤子的光屁股野蛮人创造的。

人类文化行为的创造欲望与离经叛道的意识也都是在创造裤子的那一刻萌发的。

创造人类第一条裤子的行为不存在“伟大”与否的问题。萌生“离经叛道”意识亦不存在“大逆不道”与否的问题。因为,创造是源于需要。离经叛道也是源于需要。

物化的人类文化行为原本就隐含着人类心理的折光。

人类第一条裤子究竟是由东方人创造的还是由西方人创造的?这一“知识产权”悬案古往今来似乎还沒人追究过。

一个时代复一个时代,一个世纪复一个世纪,一个民族复一个民族,一个地域复一个地域……裤子仍然是一个裤头两条裤管,其款式、材料、大小、长短、颜色,一直变化着,个性着,民族着,时代着,季节着……

但有一点却是永恒的,不管是东方人还是西方人,不管是男人还是女人,不管是大人还是小孩,都没有离开过裤子。

由此看来, 文化除了民族性,除了地域性,除了时空性,除了个性,还有“人类性”。而“人类性”是任何人都无法抗拒的!

国学家王国维提出“学无中西”,艺术大师黄宾虹提出中国画家要“拥抱世界”,实际上都是一种人类视野的学术观。

《凝固的乡愁》 93x86 2012年

中国工笔画的精神内核,应该是凸显民族审美个性的“民族性”与“人民性”,而不是什么“笔墨精神”。

《野浴》 130x90 1994年

(第八届全国美展优秀作品展作品)

古今工笔画家在学术领域的“失语症”,是被推入“画匠”之门的“入场券”。

《秋水如镜》 130x90 1993年 (全国首届群星美展铜奖作品)

20世纪80年代以来,中国工笔画复兴的本质内涵应该是:以“人民性”为核心的“意”的回归、“理”的健全与“史”的归真。

《春耶?秋耶》 90x80 1996年 (湖南省文化厅四风美展金奖)

中国画理论研究领域有一个值得反思的学术现象:“写实”这个概念就被一些研究者弄“死”了!这些人一提到“写实”,就只能浅薄地以“准确”与“像”这些概念来对应,而忽视了“写实”这一艺术手段其中所包含的“诗性写实”、“梦幻写实”、“无选择性写实”等多元呈现方式,并混淆了“手段”与“目的”的关系,进而将“写实”与“写意”这两个概念机械地对立起来,并以此为立论依据衍生出一个概括人类绘画特征的命题:“西方绘画是写实的,中国绘画是写意的”。

其实,只要客观、系统、深入地探究一下东西方绘画的整体面貌,就会发现这个颇为流行的学术命题是根本经不起推敲的。

《月朗风清》 41x41 1991年

从时空的层面看传统,可以发现,传统具有两种不同的结构状态:一种是显结构,即“物理境”的“过去时”;一种是潜结构,即“物理境”的“现在时”与“将来时”。这两种结构既有着内在的联系,又有着时空差和某些物理性质的区别。显结构显示出相对的恒定性,譬如“过去时”是永恒不变的。而潜结构却是动态的,随着时空的推移,潜结构可以转化为显结构,即“现在时”在历史的演进中可以转化为“过去时”,“将来时”亦可转化为“现在时”或“过去时”。由此可以看出,传统的显结构与潜结构都只是历史的一个过程,它们之间实际上是一个无法分割的时空整体。

《小聚》 68x68 1993年

中国民族绘画的语言元素,从远古时期起就呈现出两大体系状态:线性语言体系与非线性语言体系。

线性语言元素经过数千年的群体捣炼,巳达到一个独具文化品格与生命气象的至高境界,从而成为中国民族绘画的标志性语言元素符号。而非线性语言,却因种种门户之见与模糊认知观念的制约,一直在白眼和非议中挣扎。这种生存状态也就为其未来的拓展留下了一个浩瀚的探索空间。21世纪将是中国工笔画领域从新认知、挖掘、锤炼、拓展非线性语言样式,并开始从学术层面正视这一长期受到歧视且具有悠久历史的民族绘画重要传统的时期。

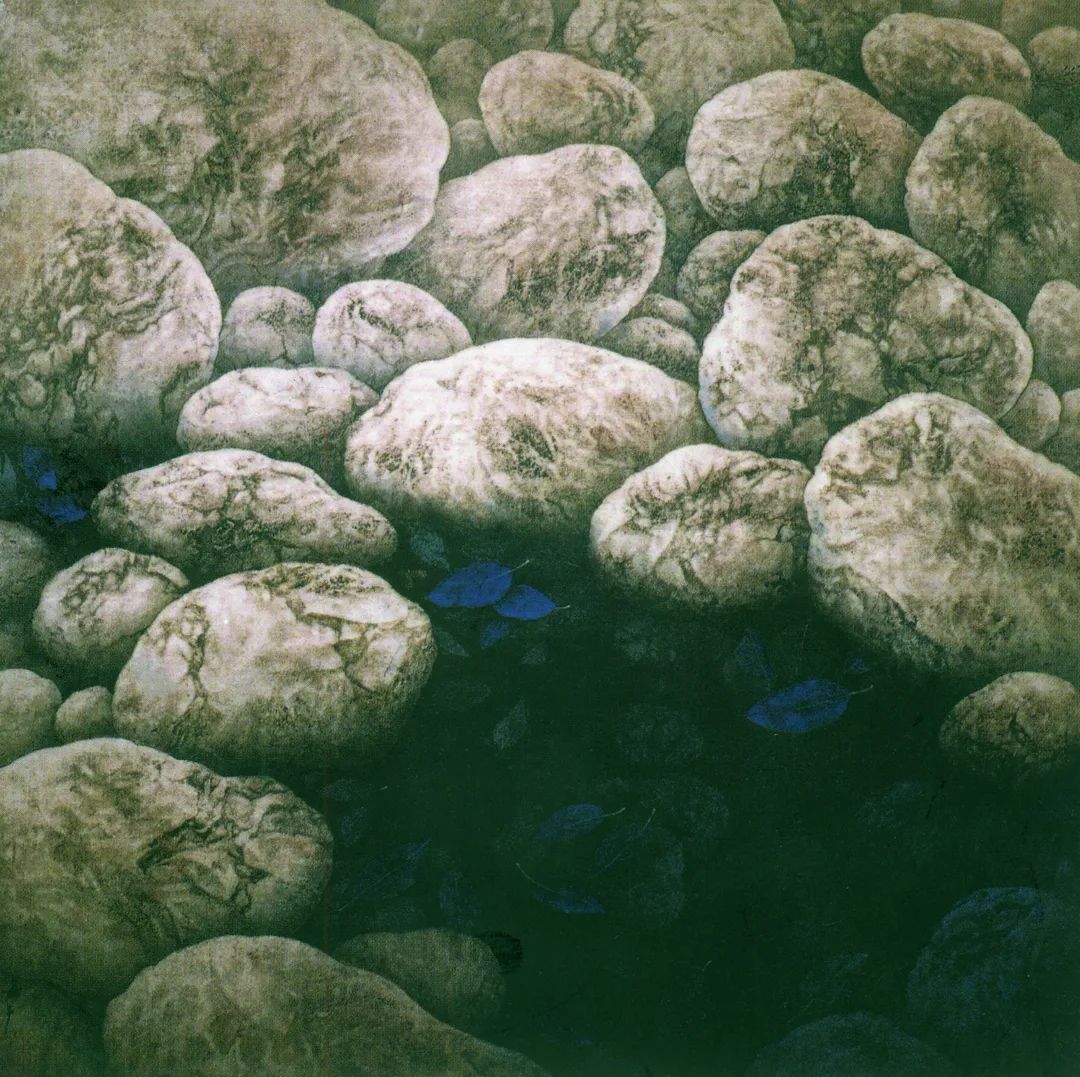

《秋深月光寒》 121x183 1997年

艺术创作是一种谋略。

中国民族绘画传统中一个极为重要而又极为隐蔽的构件就是谋略。

一个敢于为自己“立法”的艺术家必然是一个有“勇”(气度)有“谋”(思想)的战略家。

《静坐清溪待月来》 50x50.5 2006年

把自己“埋”进当下的深处,灵魂才不易遭至风化。

将探索足迹留与历史去辨识,心才会得到安宁。

《山月无声》 68x68 2016年

以独行的姿态抗衡接受主体的心理惰性,从“趋同”与“定法”的强大惯性中闯出来,穿过时空与观念的屏障,去真切感受艺术源头的无限生机,潜心搜视闪烁原创意味的思维灵光,放手捕捉生活给予人类的种种心灵信息与视觉信息,在“以象写魂”的寒江幽僻处独钓“微观”的真趣。

《潇湘夜雨》 145x160 2016年

东方微观写真是对当代视觉经验的选择性吸纳与诗性拓展。

这种微观写实,将生活中鲜活的现象细节、瞬间形象、细微特征以及人物与自然世界的微弱情感信息深刻地揭示出来,唤起人们对司空见惯的世界里被遮蔽的层面重新关注的视觉兴奋。

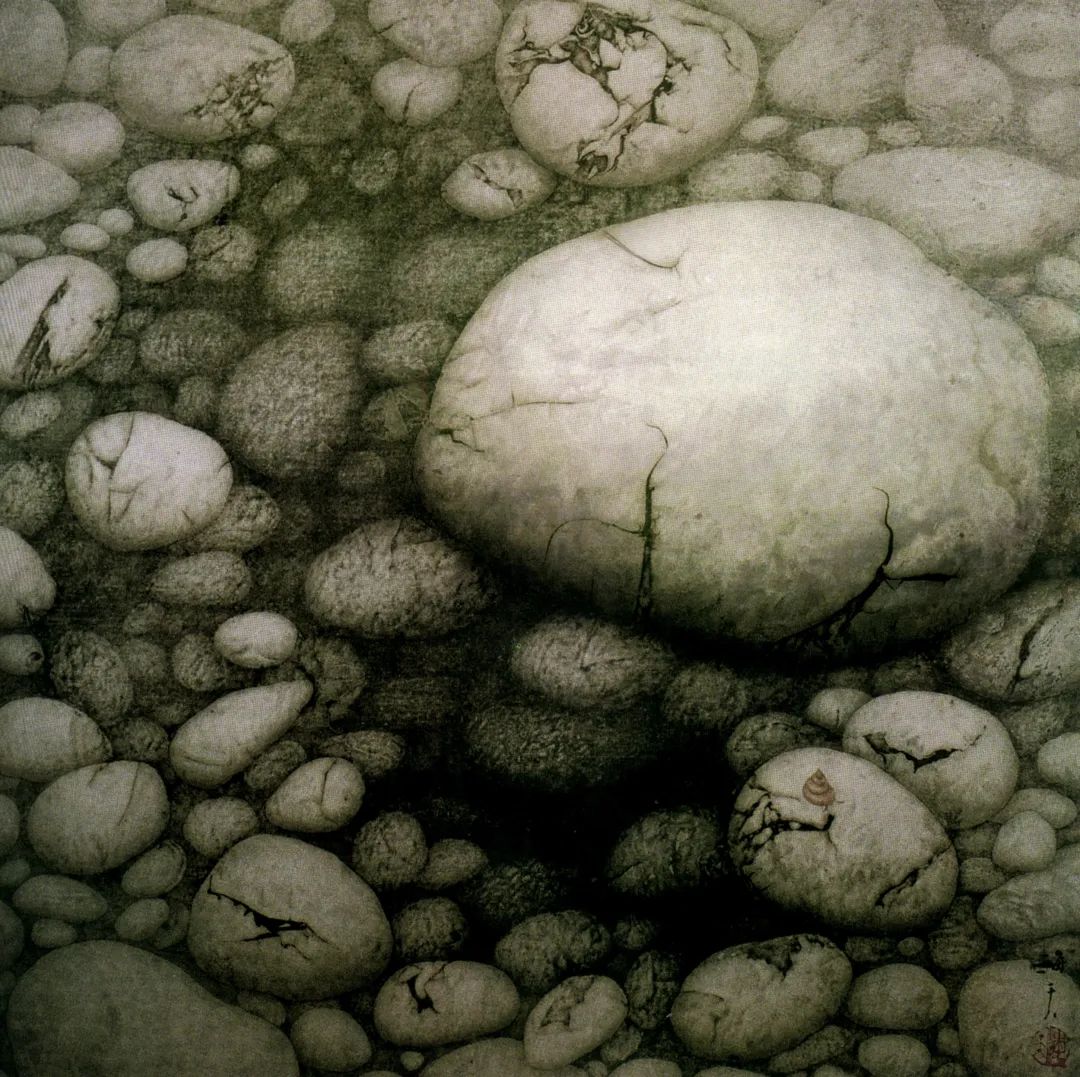

《滩声远去》 68x68 2017年

以柳宗元、怀素、周敦颐为背景,在永州这片沐浴着历史文化雨露的野山野水、野村野寨、野风野俗间触摸历史的兴衰更迭,在山野牧歌与鸟语泉鸣的交响中放牧自己的乡音。

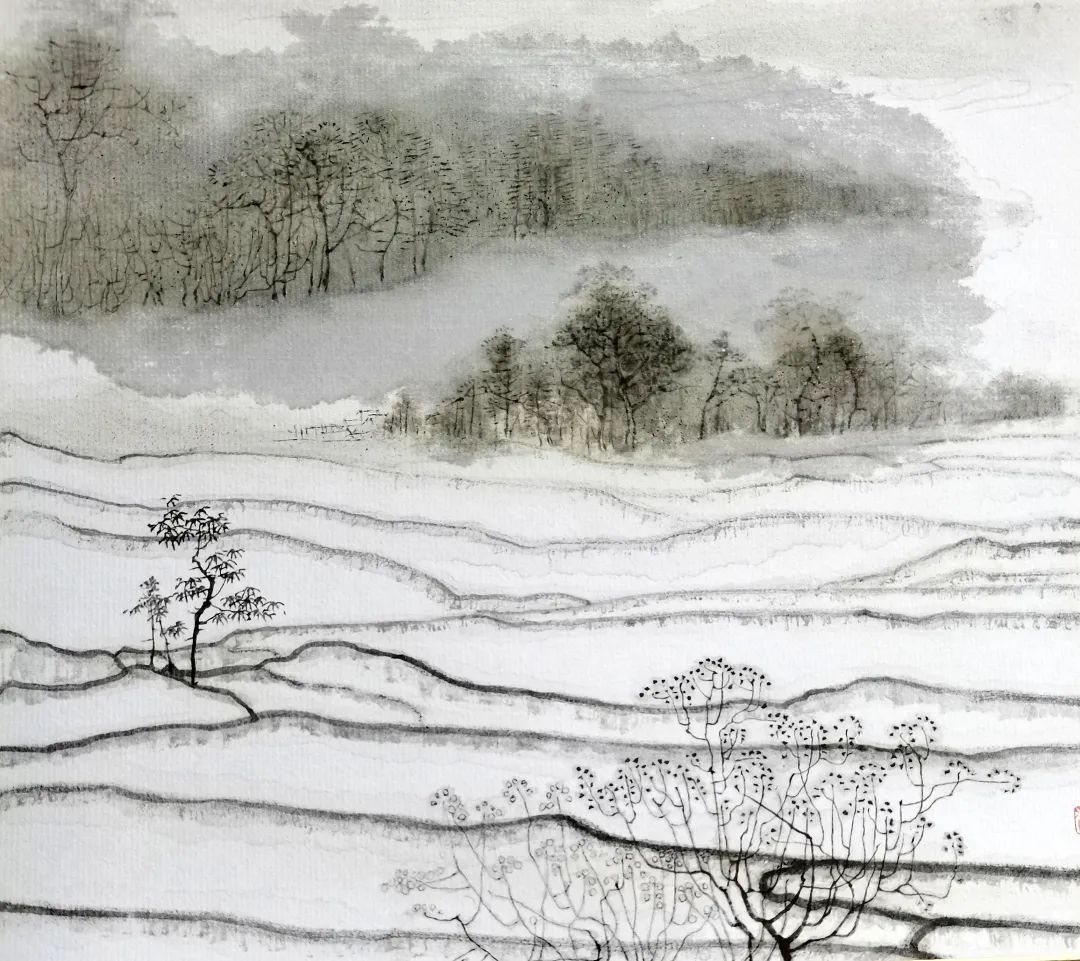

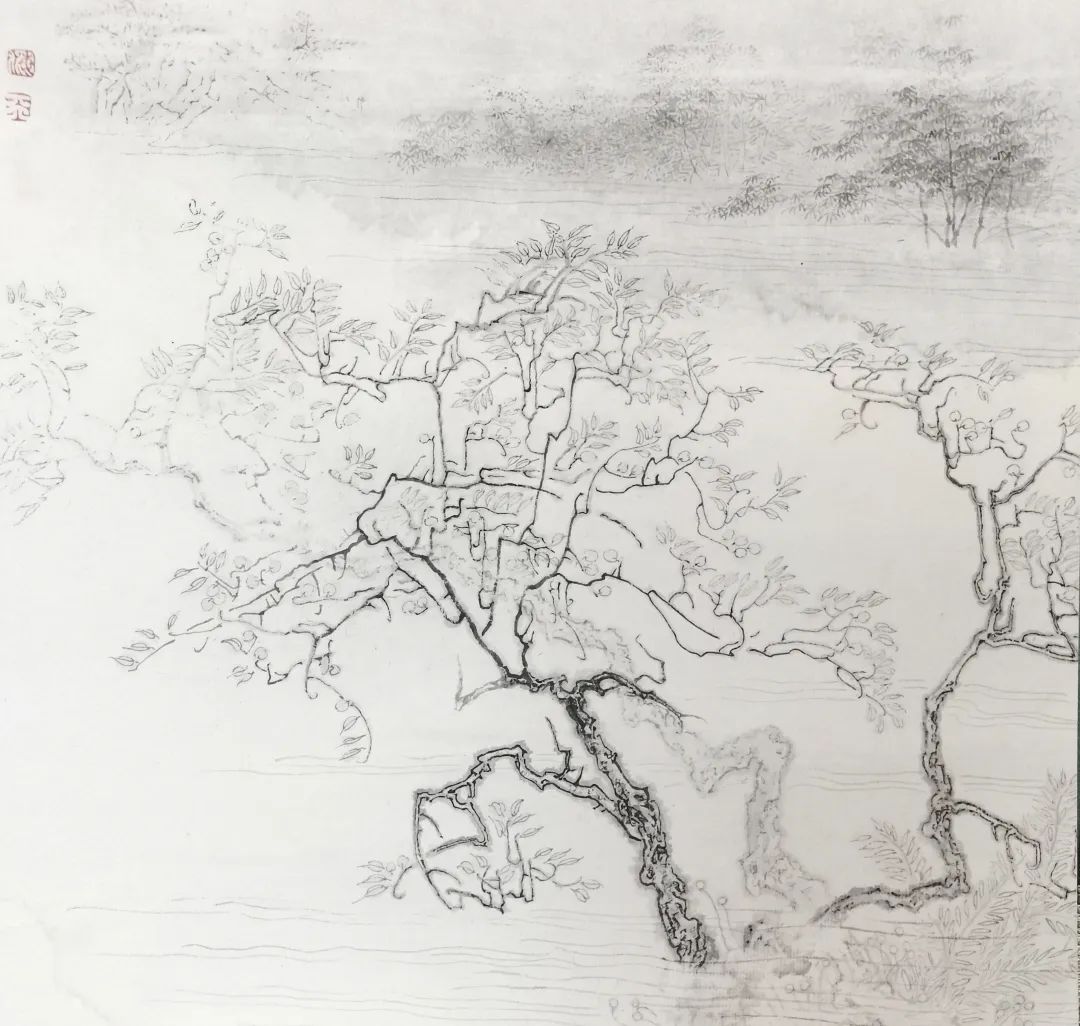

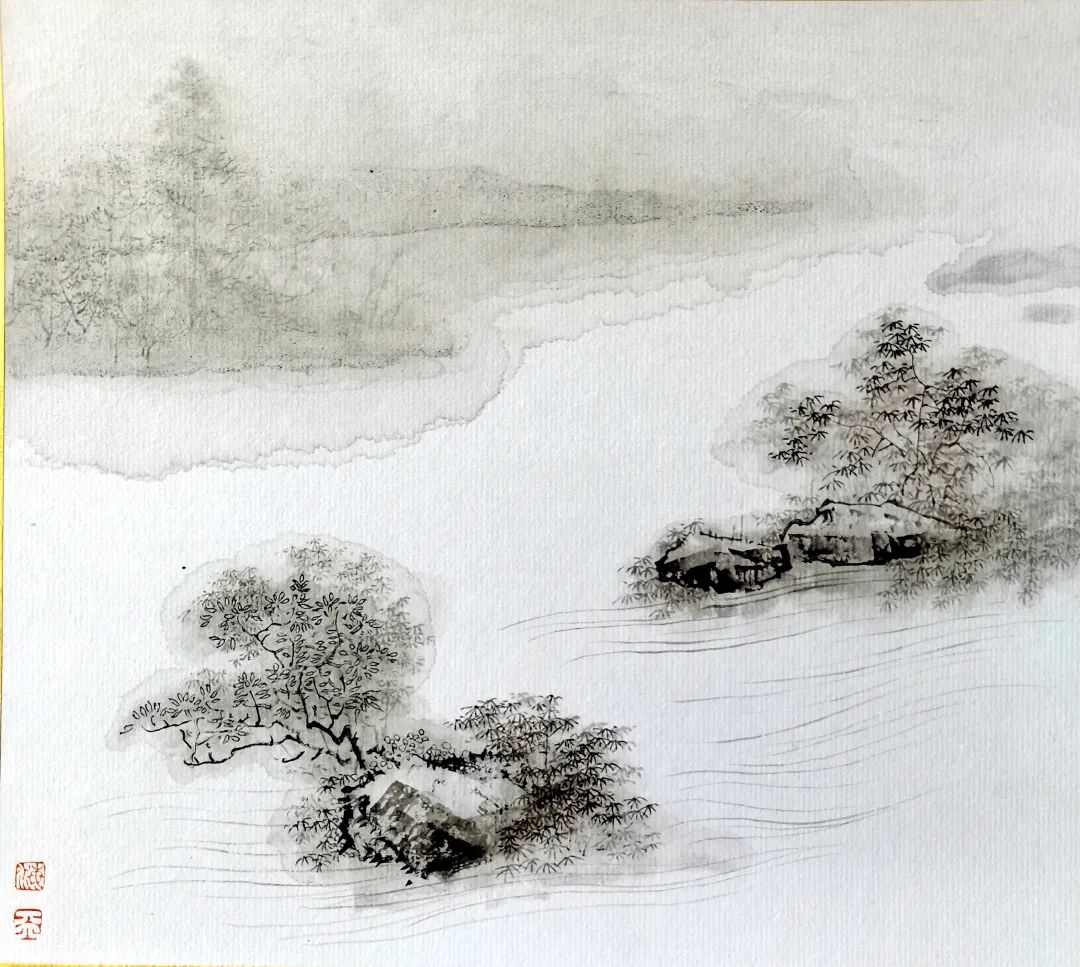

《一砚烟雨醉潇湘》(雨景山水小品系列)

27x24 2022年

27x24 2022年

37.5x37 2021年

37.5x37.5 2022年

37.5x37.5 2021年

37.5x37.5 2021年

37Ⅹ37 2021年

37.5x37.5 2022年

36.5x38.5 2022年

23.5x27 2022年

37.5x37.5 2022年

27x27 2022年

37.5x37.5 2022年

37.5x35 2022年

来源:北京逸品丹青美术院

编辑:施文