为夫子正名

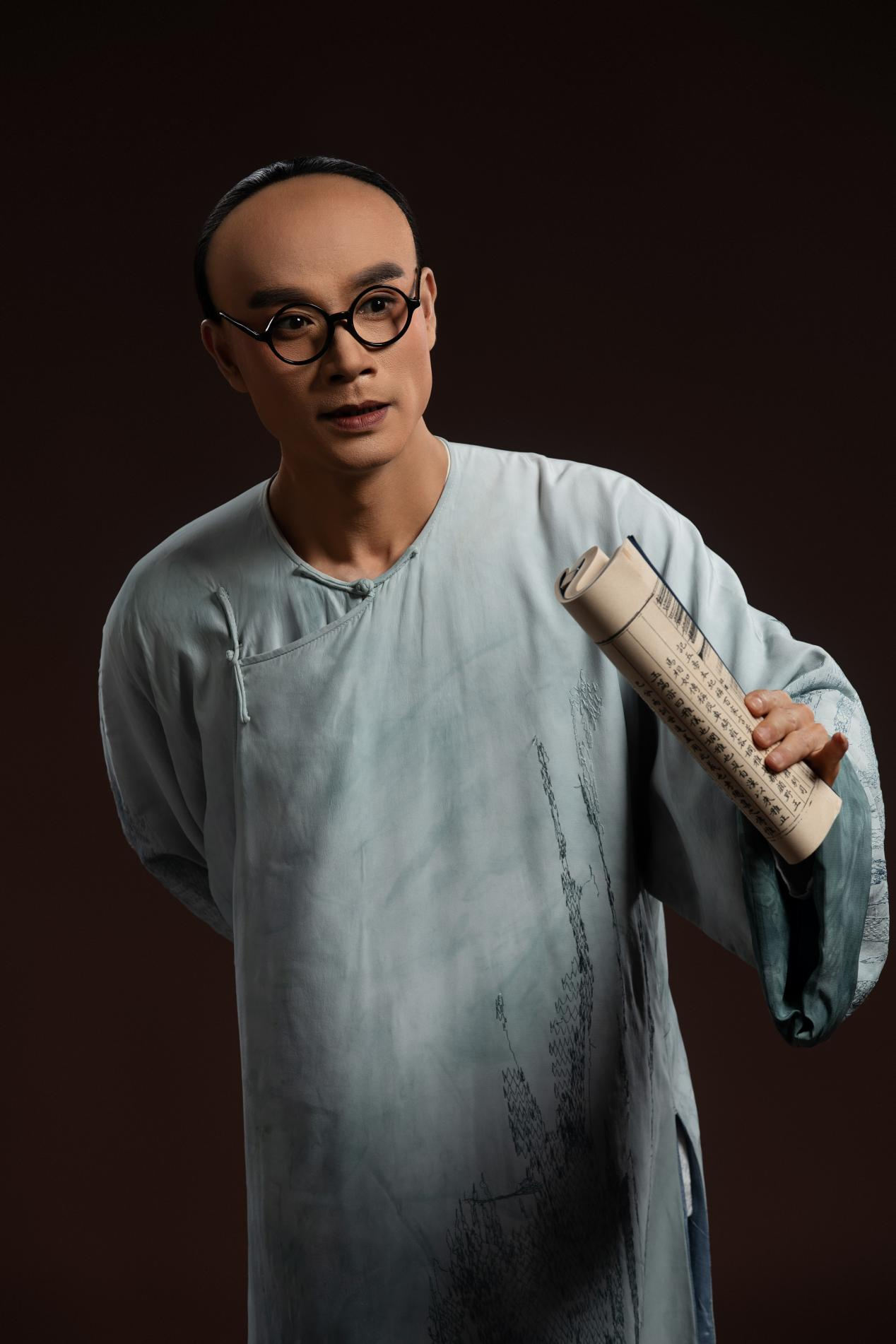

——湖南花鼓戏新编剧目《夫子正传》

文/包子店长(网名)

第一次听说《夫子正传》这部戏是在第31届梅花奖颁奖典礼,同时颁发的曹禺剧本奖上。第二次则是最近在武汉举行的全国戏曲(南方片)会演,该剧居然得到(非官托、主流媒体的)相当多的好评,这在一部新编戏来说是罕见的,使我不由得来了兴趣。

看完之后颇有些心绪难平。一者是感动,网上的赞扬并非过誉。该剧是从湖南花鼓戏名段《讨学钱》为底子引申扩充,以“宁乡讨学钱”的经典调子贯穿全剧,再经过合理想象,结合时代变迁下鲜明的人物个性,以小见大,从传统中挖掘出更深层的意涵。由于编剧和音乐设计都是地道的长沙人,剧作十分接地气,充满本土特色,当真是一部用心且扎实的佳作。

二者却是心酸,酸溜溜的酸。明明粤剧的传统积淀更为厚重,是有悠久历史的“大戏”,每年有着如此大的投入也不应缺乏人才——为什么近十年里几乎出不了一部像样的新编戏?不是肆意涂抹历史,就是跨界找灵感,只会高歌新时代,热衷宏大叙事,但创作思路、手法都完全脱离自身生长、扎根的一方水土一方人,本地观众看起来毫无亲切感,偏偏业内还以此为荣,甚至把手伸到老戏上,将旧有经典彻底推翻且不打算重建。但《夫子正传》则完全不是这样。在观看的过程中,我能感受到剧作的用心,和对本地文化的自豪。以至于看完后我饶有兴味地找了原版的《讨学钱》来看(张天相老师的电视录制版和82年的舞台版,还有张小虎、黄涓涓的传承演出版),看得乐不可支,非常过瘾。

作为底本的《讨学钱》本身内容就非常丰富,既交待了夫子张九如求学落榜的经过,也介绍了他日常的生活状态,还有陈大嫂的家庭情况,两人和乡里士绅的关系,而且段子结尾颇有些戛然而止意犹未尽。这就为从40多分钟小戏的《讨学钱》,改编扩充成两个半小时“大戏”的《夫子正传》提供了基础。

《讨学钱》中的张九如年纪已经较大,是个又迂腐又草包、贪吃贪杯的老学究,也是这段戏里主要的讽刺对象。而《夫子正传》的“正”则恰恰是要为这位老夫子“正名”。剧中张九如初登场时是一个青年,尚未蓄上胡须;落榜的原因也不是没有才学,而是因为“不合时宜”,文章不中考官的意——这种耿直地不知变通和不合时宜,贯穿了张九如的一生。他开始当教书先生的契机,也不是《讨学钱》里自述落榜后无以谋生,所以只能“依靠孔夫子,开馆游学混肚肠”(有意思的是,这句依靠孔夫子,在《夫子正传》中化用为张九如一生的精神坐标,孔夫子也从旧学信仰的神像,变成了为人师表的象征),而是因为朝廷取消科举兴办新学,十年寒窗、十里八乡唯一的读书人张九如顿时失去了唯一的人生目标(依靠仕进齐家治国平天下),陷入了迷茫,后来在东家的扶持下勉强当起了新式学堂的教师。

和《讨学钱》相同的是,张九如都是无奈拿起教鞭——这不是他人生的第一选择,不过是退而求其次——也都对教学工作力不从心,搞不懂ABCD只能“打背躬”。不同的是,旧版张九如不过是个混子,混得一餐是一餐,贪得一些便宜就是一些,新版张九如更多体现出旧知识分子被时代洪流裹挟前进的失意、尴尬和无奈。督学来视察,问他是什么文凭,他张口结舌,饶是满腹经纶,都解释不清自己为何有资格开馆教学,拙劣地用顺口溜教授英文被督学识破,不得不靠着东家的贿赂才保下饭碗。到了经典再现的“讨学钱”一场,陈大嫂的尖酸羞辱使他又羞又气。过往读书人受尊重是因为他们是“准官员”,通过科举将会晋身仕途;现如今科举取消,读书人就不过是不事生产、空吃米粮的社会蛀虫,连“堂客们”都可以随便给他脸色看。张九如深切体会到何谓百无一用是书生,羞愤之下决定关闭学堂不再教书。

总的来说,《夫子正传》是一次相当愉快的观剧体验,而且对新编戏的路子应该“怎么走”提供了相当不错的正向思考。

来源:湖南省花鼓戏剧院

编辑:施文