1980年冬在岳阳师范教学楼前。

记忆中的岳阳师范任教经历

文/一清

1980年早秋,1977级师专生在未读满三年的情况下,给提前毕业了。我没觉得有多好,也没有觉得有多不好,懵懵懂懂就到岳阳师范报到了,时年二十有四岁。

这个时候的岳阳师范建校刚满一年。校园里到处都是土渣残灰,有风吹过,即见灰姬起舞,颇为缠人。但学校还是有种新气象,新舍、新师、新学生。学生又分两部分,一部分是高考录取过来的,叫普招生;另一部分是民办教师招考的,叫民教生。刚报到时,发现很多民教班新生都长得比较急,是那种沐过风雨的样子。好在我任教的是普招生。与我同时报到的蒋方才、姜郁松、许青他们任教的民教班,他们得天天面对着沐过风雨的学生。

“扬水路”连接岳阳师范

拿着调令,赶往岳阳师范,须从岳东路一斜接口转下一条土路,算是最正确的路径。当时周边都住着些菜农,田野里弥漫的气味显然是五谷过滤后的那种气场。有位矮个菜农哥见我问路,艰难地用鼻孔对着我:“对,走扬水路,尽头就是岳师了。”我真以为“扬水路”就是路名,后听人解释说,这路晴天走是扬(洋)灰路,雨天走是水泥路,所以叫“扬水路”,是菜农们的戏谑之作。我倒觉得有趣。又有人调侃,说岳师是“鸡窝山”里的学校,老师就是“抱鸡婆”。我先是不懂,后来才知道,学校附近有座金鹗山,“金鹗”二字在当地人口中便读成了“鸡窝”,所以“金鹗山”就成了“鸡窝山”。既然在鸡窝山里带学生,带学生的老师当然就是“抱鸡婆”(孵小鸡的母鸡)了。听了这些,虽然有些无语,也觉得好玩。岳阳人的谐谑有鱼巷子人的味道,很正宗。

与我同来此处当“抱鸡婆”的还有不少,他们有无听到这些调侃,我不太清楚,或者还有更好玩的东西,我也不甚知道。学校西侧有个血吸虫病防治所,护士小姐姐们天天傍晚总要过这边来约伴的,有时候脸上的胭脂也没有来得及润得太匀,但丝毫不影响一起在金鹗山的小径上打情骂俏。这些我倒是知道一些。

突然发现,现在的生活与读书时有些不一样了。

校徽,红底是老师佩戴的,学生佩戴的是白底的,模式一样。

上班了,我带的第一个班为53班。在这里我先后也就带了两个班,另一个是84班。我对第一个班印象较深,至今记得名字的很有不少,真有点骄傲于我的记性,不信你听一耳朵,我念念他们的名字:刘春林、张华、李永荣、丁俊和、彭仁满、王凯斌、湛翁才、潘宏、湛满琼、周玉娥、周霞梅、李鹏翱、左必庄、傅秋良、谢金书、陈志华、晏平、胡占桥、胥华、李次军等约莫20来位。还有一个55班的女生,是张华的跟屁虫,还跟着一起到教工食堂蹭(买)饭菜,她的名字叫彭飞,长得风调雨顺的样子。刘春林和李永荣是岳阳城区的,其他各位大多是初次进城恨不得放下行装立即到巴陵大桥数火车节数的乡里伢妹子。这些新生来自哪个县,基本上听发声就知道。比如把“看”字读成“Han”的,一定是平江的;把“吃饭”的“吃”字声母讲成“Q”(恰饭)的,一定是临湘路南和岳阳东乡一带的。至于发音时喉结努力用劲的,一定非荣家湾人氏莫属。

欢闹与悲伤

那时候流行歌已经很港台化了,哼着“甜蜜蜜”词儿曲儿进了学校的这些中专生,实质上还野蛮地生长着。记得刚上了一周的课,有个叫龚望龙的女生(好像跟在她身后的还有周霞梅)在教学楼走廊上突然向我提意见,说老师,上课可以不讲普通话么?我一愣,以为是我发音不标准她提意见来了。她说不是这个意思,她说她只听得懂月田黄岸乡的话,普通话一句也听不懂。我说,你们山里没有有线喇叭吗?那喇叭里说的就是普通话啊。她说,我们山里没有喇叭听。我只好安慰她说,慢慢你就懂了,再则你让我说黄岸乡的话,我不会说在其次,其他同学也听不懂啊。

我心里有点痛,这些生长在山野里的孩子,他们似乎在文明以外的世界“野”着。

还有比这个更野的,只是他又是另一种“野”。一位来自荣家湾的男生,我记得叫X华(X华你如读到此文千万别生气哈)。X华手上有本族谱,我借了正在看。周末,X华要回家,便来索书。为师正与一位城里姑娘谈着对象,不想开门。好家伙,X华见敲不开门,便用脚使劲。农家孩子,脚劲真足啊!见还是不开,便爬上窗台敲玻璃,继而又爬上第二格窗台,从上往下喊:“我看见你啦!”

找谁说理去?

后排左起:陈志华 易敬军 陈可良 晏平 姚麦秋(老师) 易鹏飞 王凯斌 李金林

前排左起:李国辉 郝生富 胥华 李荣华

说学生们野,为师自己也有沾染。回想起来还挺逗。从年龄上说,与学生比我长他们五六岁的样子,这是因高中后添了五年民工履历才赶上77年高考,而他们则是毕业直奔乡试了。正因年龄相差不大,虽然课堂上有点师道尊严,下课后就是另一回事了。师范距金鹗山不远,距南湖滩涂也挺近。每每晚餐后,便与班上男女同学一起去那些地方尥步。男同学最多次数的是王凯斌、陈志华、晏平等,女同学少不了是张华、彭飞、周霞梅一族。记得有几次还在湖滩上与男生抱摔过,谁赢谁输,便记不太清了。

生活并不全是可乐的,也有悲伤事。刚到校没多久,班上女生李永荣的亲人去世了。我和几位男女生一起去吊唁。记得是郊区,走过了很多田埂才到了她家。这是我人生第一次面对死亡的事实,当时心里很是凄凉。为我的学生深深难过,不知道失去了至亲之人的她如何渡过这艰难的时刻。

合影里没有我

53班毕业后我接着带84班,年长了两岁的我,玩心也收得差不多了,与学生一起去湖滩或金鹗山踏青步夏的机会便少了。因此有关这个班的记忆不是太多。但班上有个女生印象颇深,叫彭金莲,文章写得一个好。当时我还将她的作文推送给《洞庭湖》文学刊发表了。记忆中的名字有余百灵、张萍、龚普查等,其他就不大记得了。有关这个班的,还有件事,就是带学生在岳阳县教学实习时,有位男生弄出了一档子很大的事。作为带队老师,出了事我是应承责的,但学校并无追责于我,感恩领导。

我对84班的记忆有些疏离,有点不是亲生的感觉。而对53班就不一样了,记忆里装的全是他们,骨子里透着份亲切劲儿。但这个班集体性白眼狼,不知道哪根弦出了问题,1982年毕业合影时,居然缺了为师的身影。

我当时去了哪里呢?也没有地方可去啊?这些白眼狼一个个都定格在合照里,眼神里无不焕发出即将奔赴新生活的光芒。嗨!

我也是在将近四十多年后才发现这张照片,笑笑也便罢了。

倒是下面这张照片,为师堂堂正正坐在两位校长间,十足班主任的形象,那叫一个师道尊严:

84班毕业了,我也同期调离了。

我现在觉得应该对84班的同学好一点才对,合影时不忘喊上带班老师,这得多大的恩惠啊!

一次教学事故

真想在追忆类文字里将自己写成废寝忘食的样子,但怎么也找不出这样的细节。这有点让人沮丧。也不知道学生们对为师是咋个评价。不过,好评差评的都是过去式了。但有些事情似乎又“过不去”,这便是我纠结于心的一份愧疚。

师范任教时,正是我写作上小有成绩的时候,继北京《读书》杂志发文后,又有上海《旅游天地》、广东《黄金时代》、四川《文史杂志》等陆续登了我撰写的文字,加之在岳阳师专读书时胡诌的一个散文系列,被湖南人民广播电台和电视台配乐、配画播送,一时就有了夜郎附身的感觉。同时总希望自己能写更大的东西,获更大的荣誉。当时我的《汉字趣谈》一书已在湖南人民出版社排出清样,这来势,有点要将鼻孔挤上天灵盖的势头。自认为未来有更大平台等着我。因此于课堂教学,没有用太多心思。对于学生的作文,也是粗略看几眼,批个“阅”字便了事,很少写评语或提供具体指导。

更加羞愧的是,对于备课,我荒废到完全不负责任的程度,总认为课堂上可以自由把握。结果问题出来了。有次上课,教材内容好像是唐代某首诗,诗中有“黄花”二字。讲读时,我随意地说,“黄花,这里指菜花”。而此时隔壁班一位年长的老师,也正在讲这首诗。我听得很清楚,他说黄花是指菊花。我一下子就脸红了。我的学生没有发现,我随口接着说,“也有另外一说,黄花指菊花,请同学们自己辨析”。

严格地说,这是个教学事故。此事,一直记在我心里。几十年来,给我很多警示,我也因此觉得对我的学生有愧。

在教楼的青年教师们:自左至右前排伏栏杆上的:黄可仁、一清、姚麦秋、胡国华,后排向龙清、许青、袁友芳。

实事求是地说,以我当时的阅读量和写作业绩,在教学上,是完全可以实现初来报到时曾有过的别样计划的,即以《文选》教材知识点为纲,不拘泥于课本内容的讲述,从更大视野上让学生走出高中学习的旧框,从而获得观察世界和表达世界的独特方式。我曾满怀信心地与教研组长交换了意见,组长以权威的口气在肯定我“肯思考”的同时轻易地否定了我的全盘想法,连解释一下的机会都不给。这让我很沮丧,也很失败。接下来当繁重的程式化、老套化备课与我个人写作在时间上发生冲突时,我退缩了,不再坚持原来那一腔热血的教学改革尝试。退缩的结果就是照本宣科地完成学校规定的每一个课时,淡如白水。这本质上是一种放弃:放弃责任、放弃进取,也放弃自我管理。

40年了,经我对走入社会的学生现状了解,发现他们的知识视野是有所欠缺的,这或许与其生活场景有关,与“师范中专生”天命有关。但我知道,如果碰上个好的老师,他们可能会遇到更多的知识惊喜,眼界会打得更开;他们看待世界、认知世局时,会有更大的视域。在机会的影子飘过跟前时,当会有迅捷的捕捉能力,因之会有更好的职业选择。这里我就不多讲了,以免学生们错误地认为我对他们今天所居的成就持否定态度。

2022年春节期间,通过学生彭仁满算是与53班的同学们取得了联系。彭在屈原农场宣传部常务副部长位置上退二线。另外,也通过我的好友、为人十分善良宽厚的姚麦秋老师,与班上众多同学取得了联系,并拟在最近的将来举行师生间的见面聚会。

我为即将到来的见面会有些激动。要说这么多年来,历事不少,是不该如此不淡定的,估计是一直以来觉得有愧于我的学生我的班的缘故吧。因之第一个想法就是,如果有机会再回一次教室上一堂课,我一定认真、很认真、很认真。我认为,他们是我曾经的学生,他们还可以有更好的明天。

后来,约好的聚集活动因各种原因,一直没有弄成。可能也是年龄的原因,大家都有点“走”不动了,当然也与“庙”拆了有关。现在已经没有岳阳师范这个建制了,接续她的名誉位置与名号的是湖南民族职业学院,而岳师曾经的地理位置上,正做着不知道什么内容的商业开发,已然今是昨非了。

2022年春节期间与彭仁满同学【左】的合影。

“岳师”是块唐僧肉

好媳妇是要藏家里的。岳阳师范的有幸和不幸就在于他有太多的人被别的单位所惦记,“好媳妇”多了藏不住。说它是块唐僧肉,一点也不为过。先后在这里供职的有多少人被其他单位挖走,因我调离岳师较早,情况不是太清楚。只知道教地理的何林福在我离校不久便给“挖”了。何毕业于湖南师院地理系,在岳师任教期间成长为一位文史专家,其先后出版著作有《君山纪胜》《洞庭湖》等数种。这样的人,岳师是留不住的,果不其然,接下来市政府办公室里就有了他的座凳,后来还“坐”上了市政府副秘书长的位置。

岳师的日子是值得回味的。那里集中了一批脑袋里装着学问的好同事。除了上文提到的何,还有彭庆达、李舒凯、范迪容、朱茂松、尹辑熙等。彭庆达老师是我们语文组的,1979年便在《中国语文》这样的学术大刊上发表文章,这对我们是极大的震撼。李舒凯、王自成老师都是狠角色。1982年,我受托收集全校老师在公开刊物上发表的文章,编辑《岳阳师范教师文集》,因此知道这地儿真有点藏龙卧虎的架势。

后排从左至右:李占青、一清、姚麦秋、隋国庆、胡国华、向龙清、李曙。

前排:郭爱主、张建、许青、蒋建辉、李平。

与我同期或先后分来的同学也都十分优秀,正因优秀,难免不被他人窥视,所谓唐僧肉,定然会招人惦记的。这里将“被人惦记”的同学列个名单,可知学校之“幸与不幸”的逻辑关系了。陆续调走的有:蒋方才,调湖南省委宣传部;陈永平,调湖南省交通厅;姜郁松,离校办郁松律师事务所;朱平珍,调湖南理工学院;许青,调《人民日报》;蒋定三,调湖南省高级法院;彭亚非,调教育部;张东海,调海南某教育机构。以及湖南师院分来的:张建,调岳阳职业技术学院院长职;黄可仁,调长沙专职知识产权律师;李占卿,调湖南理工学院;李小平,调湖南省委宣传部;袁友芳调省委政研室……可见当时教师队伍“离队”现象有多么严重。看来,一个单位要想留住人才,颇有不易,越是“藏龙卧虎”之地,越是人才流失的高发区啊!

在教学校前的合影。从左至右:黄可仁、汪武雄、张东海、向龙清、一清、李占卿。

离队,发生了冲突

20世纪80年代中期,有个“教师归队”运动,是针对严重的“教师流失”社会问题而来的。在岳阳师范,我是第一个“离队”教师,算是开了个坏头。

由于有文字陆续见诸报端,稍稍有了些影响。其时,湖南省委《新湘评论》因复刊需要编辑人手,有贵人就将我所发文章打了包做了推荐。1984年4月前后,以中共湖南省委宣传部名义的商调函就发到了我们学校,而且杂志社还来了副主编、办公室主任到学校做人事调查与沟通。5月下旬,正式调令发出,令我尽快到省宣人事处报到。7月初,杂志社见一直未有音讯,便来了封情况问询信,我这才知道调令被学校扣压了。

接下来的事,就有些复杂了。我找了张铭珊校长,张校人虽瘦,但人很好,他与党委书记李淑益的配合很好,这种“好”的结果就是多年后岳阳师范被教育部评为全国100所名校。校长见我进来,知道所为何事,从地中海绕到马六甲,从鹿回头聊到漠河北,无非是说教育是很重要的事,当教师很光荣。我对其所言,报以不恭。校长见我无意接受他的谈话,便说,这样吧,具体情况你去找肖主任,他会跟你谈的。

我离开了校长办,进了肖主任的门。肖的门口不知怎么还有一只麻猫端坐着,用眯成一线的瞳眼望着我,有点阴险的样子。肖主任全名叫肖干秋。当初我来校报到时,他以非常热情的态度接待过我。肖为人也是很不错的,还关心我找朋友的生活私事,很有大哥范。此回登门,由于我心里装着一腔的疙瘩,看人看事就全然不一样了。他原来对我的笑脸,此刻都读成了阴险、狡诈。我们谈话不愉快,脸红了脖子粗了,音量就提高了。我来此主要话题就是责问为何要扣着调令玩阴的。肖主任一开始也有点要走地中海马六甲路径的架势,但见我脸上霜花凝重,便弃了大策略,径直强调教师工作的重要,“不能让一个有才华的人离开教师队伍”,这话包含的用意其实也是可以让人自感价值的。后来,见我脸上霜凝并无半点消减,也不客气了,话赶话说了些不大中听的言辞……

再对辩下去,估计也不会有什么结果,便摔门而出。重重的门框撞击声,不独把端坐着的麻猫惊着了,连隔壁几位老师都探出了张惶的头。

迟到的歉意表达

转眼,风水四十年了。回头来看,当时张校、肖主任其实是不可以责怪的。客观地说,他们既是忠于职守的守门人,在生活与交往中也都是有温度的人。既是一方诸侯,自然守土有责,挽留将要离队的教师,他们做了守门人应该做的事。当然“留人”不一定只有“扣调令”一招,可以有其他办法让事情看起来更温暖一点。至于哪些是“更温暖”的手法,我到现在也没有想得太明白。

从这个角度认识问题,是在我出任两家出版社社长和集团公司副总裁之后。所以,对于年轻时的言行,真的有种很深重的内疚,我想借本次机会向当年两位尊者表达一份迟到的歉意。特别是肖干秋主任,在我任教于岳师的几年里,真的各方面都得到过他的关心和照顾。记得有一次还邀请去他家吃粽子。虽未去成,但这份情意记在心里了。

另外,也想向我所带两个班的学生表达遗憾,因为那时年轻,更多精力没在教学而在个人奋斗上。

几回回梦里上讲台

离开岳阳师范后的经历要说简单也不简单,先是在省委《学习导报》(《新湘评论》复刊后曾用此名)杂志任采编,后调湖南人民出版社,不久两社分家,即入湖南文艺出版社,任《美育》杂志主编、后任出版社副社长,湖南电子音像出版社任社长等。

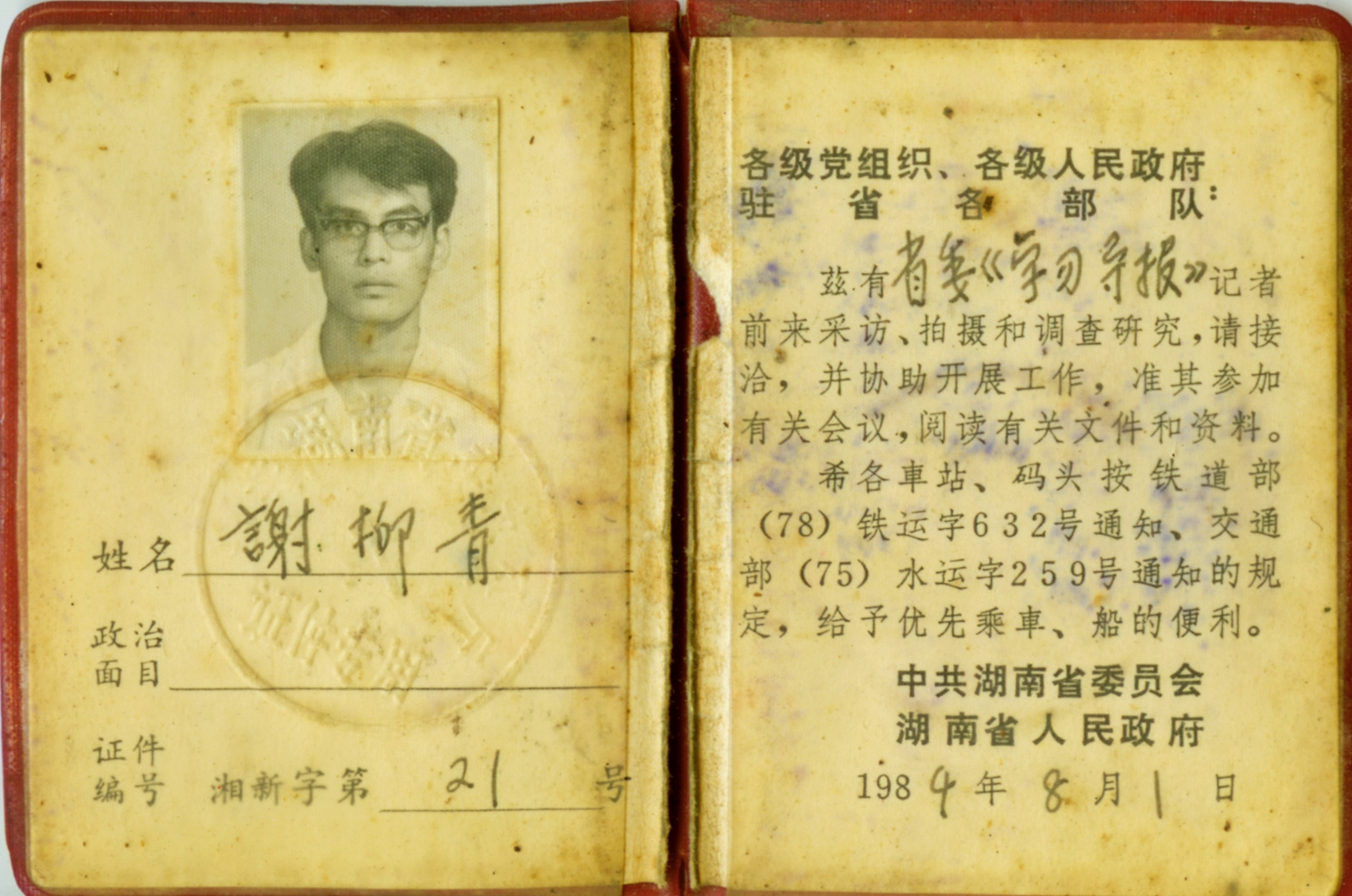

20世纪80年代记者证的样式,后来由新闻出版署统一发放。

新世纪第二年调深圳某集团副总裁,2008年北漂,在京受聘于多家大型文化机构,终是碌碌。最后有点念想的是,始于党的十八大后覆盖于包括天安门广场在内的全国各地文化广场、机场、地铁,各大媒体及围墙上的“中国梦”公益诗词,均由本人创作完成。北大文化学者孔庆东曾调侃说,“一清,是官方唯一允许在全国围墙上乱涂乱画的人”。

这一路走来,发表过演讲无数。特别是2012年后,曾在全国多地及高校讲授中国梦及社会主义核心价值观课题,有时一处听众就多达数千人。但遗憾的是总不见故旧之人影子,也不见我心念着的曾经学生。多少回总梦见自己仍在岳阳师范的讲台上,与同学们一起交流讨论。2013年时,我突然就有了回学校讲台的想法,当时正值北京某大学招聘教职,我便焚香沐浴填报了表格,且自信通过是没有问题的。最终因年龄越界未能如愿。我虽没把这事太放在心上,但至少表明想回教室讲台的心是没有放下的。

一清,文化学者,《环球财经》杂志编委,中国名博沙龙主席,中国网络电视台艺委会艺术总监、中宣部“中国梦”公益诗词创作人。湖南省政府文史研究馆馆员。

来源:红网

作者:一清

编辑:施文

本站原创文章,转载请附上原文链接。