来源:《艺术中国·文艺生活》期刊第1338期

墨染山河——齐白石画中的家国与乡愁

文/朱敏

长沙夏日如火,我在芒果美术馆饱览一场视觉盛宴,心潮澎湃。《群星闪耀时——二十世纪中国美术的星空》馆藏展在此长期驻展,汇集十位艺术巨匠的40件套真迹,皆是价值连城的艺术瑰宝。

当齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、张大千、林风眠、潘天寿、傅抱石、李可染、陆俨少、石鲁等大师作品在湖湘大地相遇,我们看见的不只是笔墨丹青,更是一个民族在时代的激荡中寻找文化自我的心路历程。

让我最受触动的,是湖南湘潭走出来的艺术大师齐白石。这位历经沧桑的老人,其作品早已在“似与不似之间”融会贯通,臻至意蕴深远的艺术境界。展览共分四大主题单元,齐白石的作品分布在“百舸争流”“祖国颂”及“芙蓉城里满城花”等三大单元,墨染山河间承载的,是他沉甸甸的家国情、赤子心与师生谊。

赤子丹心

1954年的北京,秋意正浓。94岁的齐白石在跨车胡同的画室里,将赭石调入朱砂,绘下《祖国颂》中那轮喷薄而出的红日。在这幅高达218厘米的作品中,红日喷薄欲出,跃动于波涛之上;仙鹤昂首向天,羽翼洁白身姿挺拔;松干虽只取一隅,却虬枝盘曲,气韵沛然。

齐白石以纯熟潇洒的笔墨、凝重朴拙的设色,传达他晚年激动喜悦的真挚情感。旭日东升象征新中国如初升红日,充满朝气与希望;松树与仙鹤是传统文化中坚强不屈、吉祥长寿的形象,寓意祖国繁荣昌盛、国运长久。同一年,他以相似构图创作《松鹤图》赠予毛泽东主席,鹤顶朱砂如血,映照着老人“已卜余年见太平”的肺腑之言。

这些作品诞生于特殊的历史节点。新中国成立后,饱经战乱的齐白石终于获得了安宁的生活与广泛的尊崇。1950年冬,他冒寒拜访友人时说:“毛主席很重视中国画,我们在美好幸福的日子里,应当多为人们画些作品。”他将个人情感升华为对祖国山河与人民大众的深厚关爱,创作了多幅画作,以画笔礼赞新中国的诞生与希望。

虽至耄耋之年,他依然保持着细腻的艺术感受力和充沛的创造力。仅1953年,他就创作了600余件作品,其中《百花与和平鸽》《祖国万岁》等巨制,都以传统吉祥符号传递对新中国的礼赞。当同时代画家尚在探索如何表现新时代时,这位湘潭农民出身的老人已用民间艺术语言,完成了新中国主题性花鸟的奠基。

他曾在荣获国际和平奖时动情地说:“正是由于爱我的家乡,爱我祖国美丽富饶的山河土地,爱大地上的一切活生生的生命,因而花费了我的毕生精力,把一个普通中国人民的感情画在画里,写在诗里”,这份深情贯穿在他献给新中国的每一滴笔墨之中。

据闻,北平沦陷时期,日本军官索画,齐白石挥毫泼墨,画上螃蟹张牙舞爪,题曰“看你横行到几时”。闭门谢客的日子里,他创作《一白高天下》:雪中酒幌迎风挺立,桥桩如战士列阵,诠释着湖湘人“冻死未肯蹲”的脊梁。

这些作品与“愚公移山”展厅的传世名画形成精神共振。徐悲鸿受泰戈尔邀请赴印度访学期间创作《愚公移山》,这幅诞生于抗战烽火中的作品,油彩笔触如凿刻山岩,黄土间奔涌着民族血脉。“愚公移山”的寓言,凝练着“虽千万人吾往矣”的民族精神。

芙蓉入梦

“芙蓉城里满城花”是齐白石艺术研究的专题展厅,《芙蓉阁仙家》《作伴只芦花》《花实各三千年》《竹篱葫芦》《新喜图》《南瓜》《樱桃》《多子》《芭蕉书屋》《湖光帆影》《水族禽鸟四屏图》……湖湘大地的山川草木、鸟兽鱼虫、风声雨影都化作纸上的诗意,处处是令白石老人魂牵梦萦的故园情思。

“客中月光亦照家山”——这方镌刻在齐白石印章上的心语,道尽了他漂泊生涯中永不消逝的乡愁。齐白石虽定居京城,却始终保持思乡之情;虽功成名就,却难舍故土情怀。在画笔描绘的世界里,白石老人仍能立于熟悉的湘江之畔,仍能听见老宅茅屋旁的鸟鸣虫叫,让无法重返故里的游子,在画里梦还家乡的“岳雨湘烟”。

出身湘潭农家的齐白石,血液中流淌着湖湘文化的基因。他笔下灵动的游虾,跃动着童年星斗塘垂钓的记忆;写意的残荷,勾勒的是梅公祠前池塘的四季流转。而那些无法完全对应实景的山水,实则是乡愁发酵后的精神图景。1919年为避兵祸定居北京后,齐白石虽多次往返京湘两地,但对故乡湘潭的思念贯穿了他的一生。

“芙蓉城里满城花,传说人间事可夸。满地红云绕楼阁,此中缘只住仙家。”对湘中的一草一木、一水一涯,白石老人感情倍深。每忆及皆寄情于诗、于画,而尤以山水景致居多。《芙蓉阁仙家》以湘中名胜芙蓉阁入画,情意深切,画风凝练,笔墨精妙。

他画桃花与寿桃。在《花实各三千年》中,以大写意描绘的寿桃,色彩浓烈鲜艳,笔势奔放,质感饱满;以小写意描绘的桃花,枝干纤细,花叶清逸,春意盎然。桃花与寿桃一重一轻、一实一虚,在色彩与构图上形成鲜明对照,流露出老人从容洒脱的艺术气度。

他画南瓜、樱桃、石榴等静物。《南瓜》图题诗云:“吹白人头顷刻工,无人唤我作儿童。”短短数语,道尽对年华流转的感慨与对土地、生活和童年记忆的眷恋。他爱画石榴,因家乡屋前曾种石榴树,他还曾为此作诗:“七载榴花背我开,还家先到树边来。眼昏难数花多少,未白头时手自栽。”《樱桃》一画中,一碗樱桃堆得满满当当,溢出碗外,散落在桌面与地下,仿佛是主人在初夏时节匆匆采摘、盛于碗中,以待远道而来的朋友。虽未见其人,却处处有人情,饱含着迎客之情与生活之喜。

更有趣的是《竹篱葫芦》,据说齐白石对此画极为满意,曾言:“百年后如不值百金,白石作鬼也应痛哭。”谁知画作竟一度失踪,后由张仃先生辗转购得。齐白石非常感念,题诗致谢,予张仃珍藏。这段艺坛佳话不仅见证了艺术品的珍贵,更映照出两代艺术家之间的惺惺相惜,为作品增添了人文情感与历史温度。

他画自己的远游。从1902年开始,齐白石在八年里完成了五次远游。“五出五归”是齐白石艺术生涯中远足行脚看世界的经历,也成为他往后艺术创作中的坚实家底。《芭蕉书屋》所绘是他第四次出游,除梧州、钦州外还去了越南,沿途遍野的野芭蕉给他留下了非常深刻的印象。《湖光帆影》则是“五出五归”时期记存在脑海中的形象,数株松树,几船远帆,极富天趣。更精妙之处在于以水波线条构成山水画的主体,古往今来也只有马远和齐白石二人了。

再说《水族禽鸟四屏图》。齐白石将水族生灵提升至家喻户晓的程度,并赋予其生命意味,具有开拓之功。他留白不着一笔却能让人感受江河,只有黑白二色却能映入色彩,成为中西方艺术史上的经典。齐白石九十多岁的时候,下笔越发质朴,无论虾蟹,删繁就简,天机活泼。回想少年记忆中的田园时光,一笔一画,竟穷尽他的一生。

文脉传承

湖湘文化对白石艺术的滋养远不止于题材。他早年做雕花木匠时接触的八仙题材,后来成为人物画的重要母题;而胡沁园、王闿运等湖湘文人的提携,更使他完成了从民间画师到文人艺术家的蜕变。

27岁时,齐白石被湘潭士绅胡沁园发现才华,赠其《芥子园画谱》和青田石章;后又得晚清大儒王闿运收为“湘绮弟子”,杨度等湘籍名流资助他“五出五归”,开拓艺术视野。

正是这种扎根乡野又博采众长的特质,让他在衰年变法时以“饿死京华,公等勿怜”的决绝,开创“红花墨叶”一派,打破传统文人画的僵化模式,为中国画注入“师法自然、雅俗共赏”的生命力;也正是这种与湖湘文脉一脉相承的精神内核,使他将毕生所学化作春雨,以润物细无声的方式滋养后辈,对学子倾付深沉的师者仁心。

“百舸争流”单元展出的《乘云注雨图》,正是白石老人情深义重的鲜明写照。齐白石平日极少描绘自己未亲见之物,尤其对龙题材鲜有涉笔,却为赠画弟子而破例。《乘云注雨图》画一神龙,驾祥云而行,吐云注雨,江海升腾,气势宏大。题识曰:“祥止仁弟从游借山已越二载暑寒,明日学成还蜀,予以此数十年不画之作,依依赠行,小兄齐璜制于京华。”罗祥止是四川著名的书画篆刻家,1933年经李苦禅引荐,拜齐白石为师,专攻篆刻艺术。齐白石以此画赠之,既喻腾空之势,又含吉祥之意。后题以“门人半知己”“白石相赠”印,情谊寄于笔墨之间,是齐白石师徒情感的珍贵见证。

当展览用数字技术使水墨芙蓉从穹顶飘落,观众行经处泛起湘江碧波,我们见证的不仅是视觉奇观,更是湖湘文脉在当代的复活。

在多媒体影像区,立体起伏的墙面让齐白石笔下的苍龙、草虫仿佛随时可以破纸而出,动态效果还原了笔墨的生命力。在专门打造的光影沉浸空间,观众被动态画作环绕,宛如置身大师笔下的水墨世界。

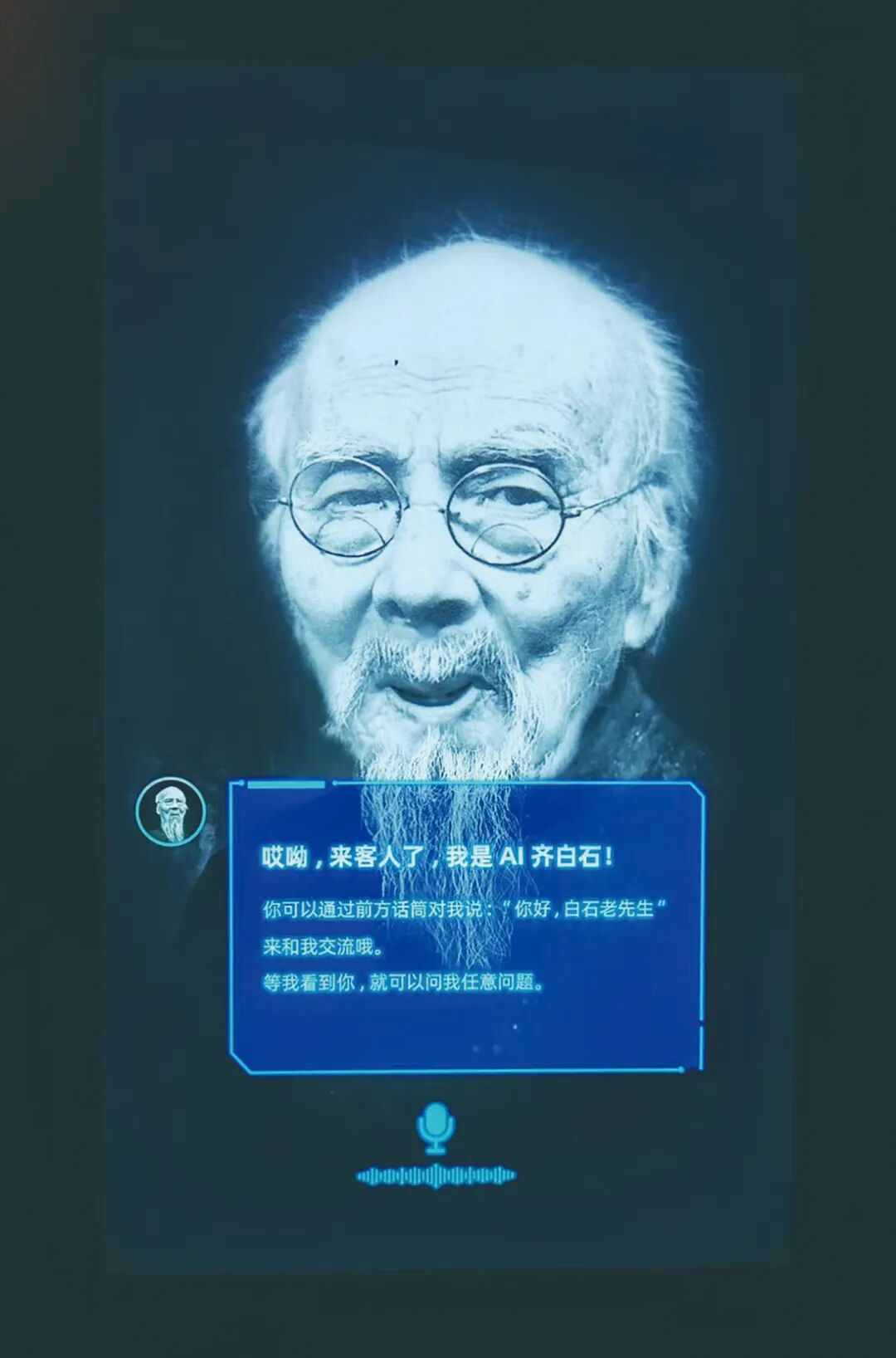

“齐老,您觉得自己画得最好的画作是什么?”

“每一幅画都有它独特的韵味,难以一概而论。但我个人对《虾》情有独钟,它体现了我对生活的观察和艺术的追求。”

“您的虾为什么画得那么灵动?”

“老夫少时牧牛星斗塘,水田里的虾子,一看就是半日呢!”

“听说您一生创作了一万到两万件作品,太厉害了!”

“多谢夸奖,画画嘛,就是得用心,每一幅画都是我心中的宝贝。”

“您对湖南是什么样的感情?”

“湖南是我的故乡,我对它充满了深深的眷恋与热爱,这里的山水和人情都深深烙印在我的心中。”

“您对中国青年画家有什么寄语?”

“保持初心,勇于创新,深入生活,细心观察,用画笔捕捉生活的美好,展现中国艺术的独特魅力。”

……

在展览的互动区,我与AI齐白石对话,“他”思维敏捷、谈笑自若,令人如沐春风。这套对话系统就像一座跨越时空的桥梁,通过自然语言处理技术,让“白石老人”以亲切自然、风趣幽默的话语回应观众提问,拉近了观众与经典艺术的距离。这位用笔墨拥抱世界的湖湘之子,其艺术之魂终在技术助力下,以全新的方式归至故里。

芒果美术馆的这次特展,让那些沉睡的丹青化作流淌的湘江,承载着一个民族不朽的文化记忆,汇入永恒闪耀的艺术星河。

文艺评论作者简介

朱敏,女,现就职于长沙市文联网络文艺发展中心,中南大学传播学硕士,主任记者。中国评协会员、中国报告文学学会会员、省作协会员、省评协会员、市评协副主席、市作协理事。在《光明日报》《中国戏剧》《中国艺术报》《湖南日报》《长沙晚报》及“文艺报1949”、中国新闻网、新湖南、红网、湖南文联等平台发表文艺评论文章40余万字。参与编撰2019、2021、2022、2023、2024年度《湖南艺术发展报告》。剧评《燃得尽的红军被道不完的鱼水情》发表于核心期刊《中国戏剧》杂志并获第四届湖南文艺评论推优活动优秀短评奖,艺评《从热播剧看传统文化的审美价值》发表于“文艺报1949”并入围第三届网络文艺评优选汇。曾在主流媒体工作十年,在报纸及新媒体上发表消息、通讯、专栏、专版稿件万余篇,累计数百万字。连续多年获赵超构新闻奖、湖南新闻奖、长沙新闻奖、湖南新闻奖市州好新闻、创建更高水准全国文明城市突出贡献个人、长沙市优秀志愿者等荣誉。

来源:湘见文艺评论微信公众号

作者:朱敏

编辑:符环宇