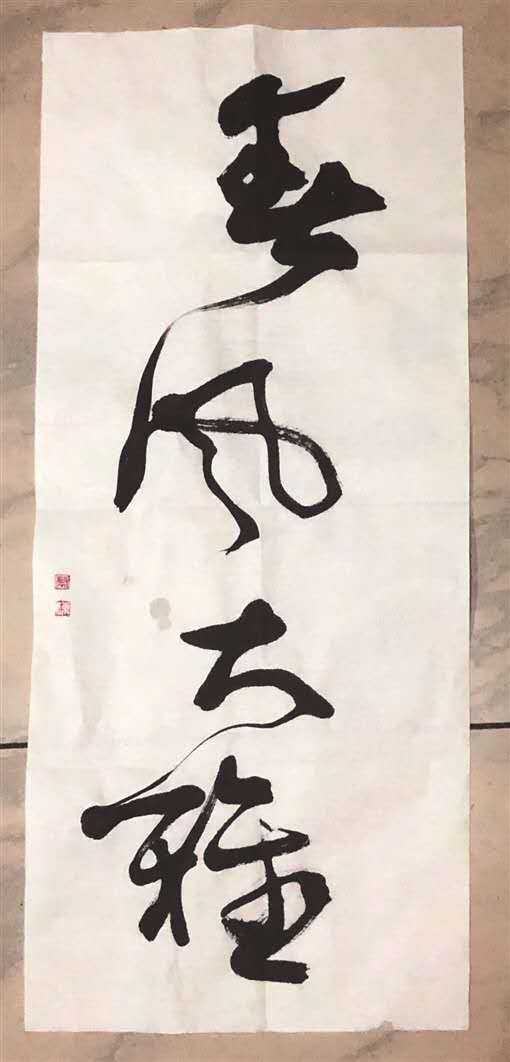

春风大雅。作者/蔡栋

风,径自吹去

文/天澄

如果不是风的摇动,没有一棵树能发出一点声音。

——题记

拜读蔡栋先生大文《字中有笔与字外有字 ——我心目中的好书法》,心有戚戚,什么才是好书法?我也是困惑多多,如今蔡先生说得极为清晰明了,我以前看蔡先生的字觉得文气盎然,心生欢喜,其原因就是字外有字的了。某日,先生发手机随手所拍“春风大雅”四个大字书法条幅与我,大约先生偶然兴起一挥,只加盖了俩枚很不起眼的小印,四个大字却是龙蛇飞动,仿佛长风高天而落,心底盘旋,数日不去。

今世之书乱花日益迷人眼,春风大雅却暌违久矣。

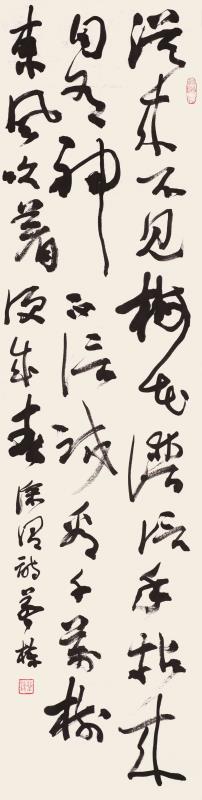

《诗经》开篇曰风,我们的先人于观风独有心得。大汉以“大风起兮”开启一个壮阔的时代,反反复复的读汉碑,赞叹流连,深觉汉碑之格局气势除了壮阔还是壮阔,非后世所能及;六朝人喜欢谈玄,吴均自富阳至桐庐,眼中山水“风烟俱净”,王羲之的书法也是如山阴道上镜中游,空灵清峻,一尘不染;走进初唐,高风渐滋,王勃抬起头"风烟望五津",王勃望见的风烟已不同于六朝,有一种寥廓,有一种大气,让你从一纸也望得见五津,望得见无限,让你志起苍茫,让你不能自己。唐人从不掩饰建功立业的雄心,喜欢骑在马上,即使旗亭对坐,也別具一种置万山于己膝、纳千里于眼底的气度。风烟本是宇宙生命的气息,张旭、颜真卿纸上风烟正是唐人昂首阔步、热气腾腾的生命气息。唐人常常因风烟而萌生即刻上路的冲动,大漠孤烟,长河落日,在世間,在纸上,不停地作那生命的壮游。或落或起,晋唐书法不可言说的秘密仿佛就全在这风烟二字里面。宋人爱读书,在书法里注入了一个时代最深的文气。黄庭坚说:“万卷藏书宜子弟,十年种树长风烟”,宋人的风烟变成书斋静窗前的细韵,雅是雅得不得了,格局却小多了。幸亏有范仲淹,他从桐庐江上拈出一个“风”字,世间有了比读书多、学问高、功业大更难修炼的就叫“风”。学问建树并不是很显著,却气象奇大,有风,严子陵是也。“先生之风,山高水长”。自范仲淹始,“风”比“风烟”深入人心。人要有著述,有智慧,有功名,更要有风度和气象,他的精神才能够坚挺地立在那里,才会有风,有先生之风,这风,时隐时现,却从未断绝。清季,17岁就中举的天才梁启超与33岁还是个秀才的康有为第一次见面,梁的那些学问都被康斥为“数百年无用之旧学”,梁启超一时如“冷水浇背,当头一棒,一旦尽失其故垒,惘惘然不知所从事”“竟夕不能寐”,从此心悦诚服地拜在了康有为门下,梁启超的文风从此变得气势磅礴,笔端常带感情,启蒙了整整一代人。康的书法曾被潘伯鹰先生贬为“翻滚的烂草绳”,我看康书正如南海飓风,天下云动,有不可一世之大美,百年之下尤能激荡人心。书之妙道始于技巧成于風,先生之风,归来!

我们这个时代,书法资料应有尽有,得天独厚,又有前无古人的艺术院校体系,运用跨学科方法论优势,总结形成多种书法技法训练模式,在书法的线条线性、空间造型等方面的深入考察与研究,对书法的视觉认知以及技巧训练体系方面确实具有很大的开创性,新人辈出。我真诚的以为这是属于我们这个时代了不起的收获与成就。所以,我反而有些担心蔡先生“字中有笔与字外有字”之说未必有人真当回事,心里不嗤之以鼻就算好的了,因为炫技时代,人人自谓握灵蛇之珠,家家自谓抱荆山之玉;既自以为超过古人又好意思说,实则内无学殖、外示矜张,狂躁俗戾之徒大有人在。说到字外功夫,徒增反感。“书法背后的文化力量用何种可量化的形式语言可知?”不是早有手上功夫了得的书法博导如此发问吗?是的,我们的时代,文化力量也要追求量化,追求一切眼见为实的利益,却很少有人愿意去想象风烟、仰望星空。说那虚无缥缈的“风”者,痴人耳。

我于书道,是在作了数十年文学刊物编辑后“不知转入此中来”,随手翻开一册先贤法帖,王羲之或颜真卿,苏东坡或赵孟頫,静静的读上半天,更习惯于当《春秋》《史记》读,当《诗经》《楚辞》读,细细的体味那些千变万化的点和线,究竟如何承载那人生的情味,又如何支撑起那一代代的文心,有时就像在看一个人、或者一个时代的风云变幻、花开花落,时空经常已然无存,点线已然化为心事。否则,我想我不会如此的迷恋书法。我自己的书法实践,起步既迟,所悟甚浅,心手相乖,线条结体不成型也很无奈,更多的场合,我也崇尚技巧至上,以抵挡江湖派、老干体,蔡先生说的“字中有笔”是一个十分专业的问题,我知道自己眼力不够,手下笔底自然也没有,我只能慢慢来。一个技巧粗蔬的人妄谈书道多少有点令人生厌,可我也相信,如果能够平心静气的默想点画后面的那个人,默想他的风姿、他的精神流露处,沐浴其中,沉浸其中,于书道,我就能够长久地坚持,就能够生发力量并找到办法让自己前进。书法本来就存在笔墨和文化两种体验,在经典的作品里寻找自己安身立命之处,感受美好,真切的感受那些伟大艺术心灵的颤动,把自己从庸常琐碎中超拔出来,这就已经是实实在在的欢喜与收获。至于创新的使命,留给时代一二两个天才好了。何况“新”本来也不是通常所说的那样创造出来的,而是精神之结果。我们人都是新的,时代是新的,使用的工具材料都是新的,作品焉然不新?关键还是要看精神力量的高矮。书法家不是另外一种人,当年鲁迅先生之大声疾呼“救救孩子”,就是强调千门学问万般手艺首在立人!东坡“书至颜鲁公止”“天下之能事毕矣”的著名论断,我想,在颜鲁公点画结体形质技巧而外,东坡更看重的一定是颜鲁公那充塞天地的仁者之风,感慨浩叹的一定是颜鲁公那巨大的精神感召力!先哲云:“德成而上,艺成而下”,迷失于炫技的狂途,书法艺术不仅没有“向上一路”,也更谈不上完成自己。

“字中有笔,可以用双眼去欣赏;字外有字,却要用心灵去感受,它是更高层次的审美。需要我们一辈子的努力。”蔡先生如是说。是的,面对前人法帖,一招一式固需睁眼细看,而闭目始有深味!碑帖斑驳正如历史纵横的万千沟壑,闭上眼睛,那横如古道,有斜阳蔼蔼,那纵若深谷,有浩浩长风;闭上眼睛,恍见先贤越陌度阡,乘风而来,枉用相存,那是书道最深衷的喜悦!安身其中,立命其中,你不会再怀疑“书法背后的文化力量”,不再“颠倒梦想”,那時,书法亦不再只是“艺术”,而真正成为“中国文化核心的核心”了,书法家也就转身成挺立于天地间的“大人”了。视今日足以炫耀之“技”为历史阶段性之进步可矣,再呵上一口气,重拾先人观“风”的功夫,艺术人生会更踏实,更从容。

来源:红网

作者:天澄

编辑:施文

本文为文化频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻