《天地扬尘》:一部让苦难扬起灰尘的大书

文/聂茂 王兵兵

潘一尘是我十分敬重和十分羡慕的一位文艺大家,虽然年过八旬,但还是我心目中那个血气方刚、气场强大的长沙满哥。在我与他20多年的交往中,潘老一直是那么的优雅淡泊,那么的风趣健谈,时间仿佛在他身上停止了。潘老有一个幸福的家庭,妻子美丽贤淑,儿女双全,且个个才华横溢、事业有成。作为一个讲故事的高手,潘老把故事中的场景、人物、声音、画面、色调等所有跟小说相关的元素都拿捏得恰到好处,悲欢离合的桥段和跌宕起伏的悬念就在他精彩的讲述中异常生动地呈现出来,令人沉醉其中,不能自拔。潘老不仅能够把快乐讲得让你哭泣且哭着哭着就笑了起来,也能把苦难讲得让你发笑可笑着笑着又哭了起来,这可能与长期从事电影艺术有关。每次相聚,潘老总是主角,我们望着他,听他讲述各种故事。我常想,这样一个活得通透的人,一个周身写满神秘暗语的人,一个既能让苦难扬起灰尘又能把快乐浸入泪水的人,他的生命连同他的家族该是怎样的一部奇书啊。

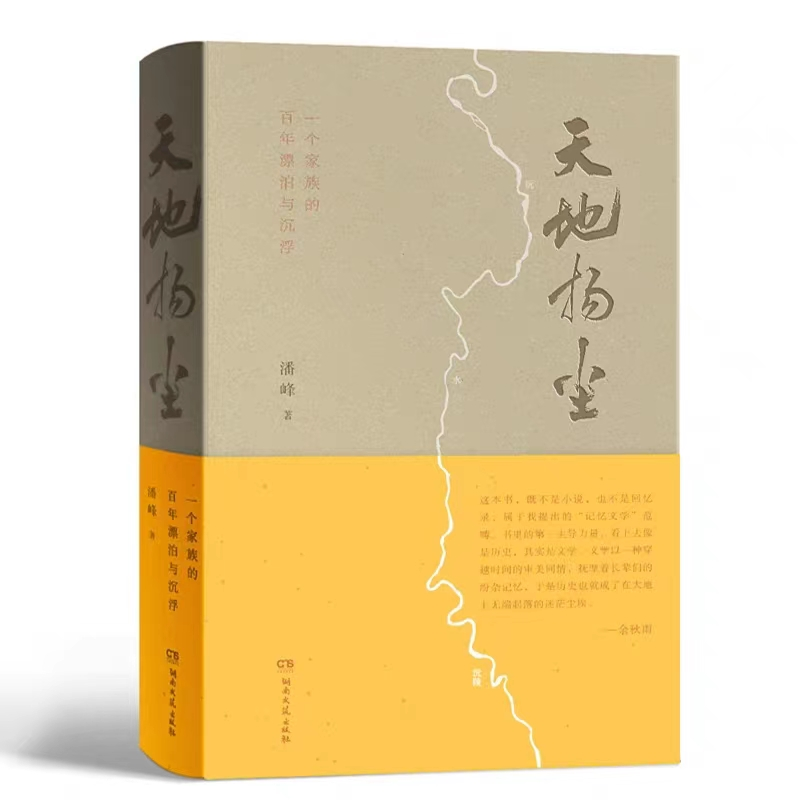

终于,我们看到了父子合作的这部奇书——潘峰长篇小说处女作《天地扬尘》。应该说,作者潘峰很幸运,他不仅拥有潘老这样的好父亲,而且继承了潘老丰沛的文艺基因,他虽然不是专业作家,但写作上挥洒自如,左右逢源。潘峰在潘老娓娓道来的讲述中,一部关于家与国、天与地、个人与民族的大书横空而出。在这部小说中,潘峰书写了“一个家族的百年漂泊与沉浮”,他追溯家族历史,记录家族变迁,反思家族命运,发掘家族精神。通过家族及其个体命运的浮沉与变化,反映出中华民族一个多世纪内的政治经济、思想文化、社会心理、风俗习惯等方面的现代嬗变。书一出版,好评如潮,在出版界并不景气的当下,刮起了一阵旋风,实属难得。

中华民族自古以来就重视“家庭”、“家族”与“家国”。在儒家“修身、齐家、治国、平天下”的政治理念中,“齐家”是承上启下的重要一环,家庭是社会的细胞,是个人的庇护地,是连接个体与社会、个体与家国之间的桥梁。“成家立业”“保家卫国”“家喻户晓”“家和万事兴”“家书抵万金”等成语或俗语体现出家庭观念对人们日常生活中的话语方式的深刻影响。这些有关“家”的思想观念和话语方式对文学的影响就表现在家族小说创作的繁荣。从明清小说中的《红楼梦》到现代文学中的《家》《金锁记》再到当代文学中的《白鹿原》《尘埃落定》《秦腔》,家族小说创作一直绵延不绝。作为一种文学类型或者说一种文学模式,家族小说凭借着独特的叙事策略、审美特征、价值追求和精神内涵而与其他小说区别开来。潘峰的《天地扬尘》仍然属于家族小说,它既有家族小说的共性,又因为对家族历史的独特叙述、家族命运的多维思考和家族精神的深刻阐发而具有鲜明的个性特征与重要的文学价值。

一、家族历史的独特叙述

面对一部丰富多彩的家族史,一部让苦难扬起灰尘的大书,潘峰的叙事艺术十分高明,他既没有按照编年体史书的体例进行创作,也没有选择其中的多个人物做成独立成章的短集,而是以真实故事为基础,加以文学的虚构和想象,并从叙事视角、叙事时空、叙事手法和叙事立场等方面进行诸多创新,从而使这部家族小说呈现出独特的叙事特征。

整部小说选择以第一人称视角进行叙述,不仅仅是因为小说的原型是作者父亲,许多故事由他讲述给作者。正如潘峰在一次采访中所说,这其实是从文学创作技巧方面考虑的结果。事实上,叙述者“我”是三代人之间的中间一代,对发生在三代人身上的故事都较为熟悉,作者在叙述时把他作为叙述者可以获得更大的空间和自由。从读者接受层面来讲,因为小说采用了第一人称叙事,所以读者能够真切感受到叙述者“我”的视野的转换、情绪的流动与心灵的挣扎,从而“置身其中”,有效地加深阅读时的代入感和现场感,与故事中的人物一起体验不同时代生活中的喜怒哀乐。另一方面,正因为能够“置身其中”,读者可以更加清晰地把握故事的发展脉络和人物的命运变迁,从而做到“超然物外”,更加深入地思考个人与社会、家族与民族的复杂联系。此外,从整体上看,第一人称叙事视角的选择,也使这种娓娓道来的叙述语调显得更加亲切平和,并以一种“闲话体”的叙述方式拉进读者和作者之间的距离,增强他们阅读时的审美体验。

在家族小说中,人物行为的变化和故事情节的展开都无法脱离一定的时间和空间。陈忠实的《白鹿原》书写陕西关中地区的白鹿原在清末民初至新中国成立近半个世纪的历史风云,阿来的《尘埃落定》记录康巴地区的土司制度在民国时期经历的兴盛与衰败,贾平凹的《秦腔》以清风街上众多人物的悲欢离合映射中国改革开放30年的社会变迁。和这些当代文学经典作品局限于特定空间和较短时间相比,《天地扬尘》的叙事时空因具有广阔性特征而显得独树一帜。在时间跨度上,整部小说的故事以1916年民国时期外公外婆从日本回国为起点,一直叙述到2021年主人公一家重走曾经的漂泊之路。在空间范围上,为了躲避战乱、谋求生存,主人公一家人辗转于贵池、南京、武汉、长沙、临澧、新宁、武冈、绥宁、会同、洪江、沅陵等大大小小十余城,而“我”和兄弟姐妹们成年之后的人生足迹更是遍布全中国。可以说,这部小说广阔的叙事时空直接揭示出家族历史的丰富性和曲折性,同时也让读者领略到不同时间的社会变革和不同区域的风土人情。

在叙事手法的选择上,潘峰既遵循整体的线性叙事,又采用倒叙、插叙和补叙等多种叙事手法。小说开头并不是从故事最早的1916年开始叙述,而是以1949年逃离匪乱的途中“我”与家人失散为叙述起点。小说第十章插叙了徐敏父母的爱情故事。在小说的后半部分作者都会对前面提及的人物如老蒋、王嫂、旺子等人的最后命运和归宿作一个简要的叙述。

另外,为了更加凸显故事的真实性,潘峰在对历史真实与文学虚构的处理上独具匠心。与那些对历史进行模糊化、抽象化和符号化处理的小说不同,潘峰在《天地扬尘》中有一种试图还原历史现场的追求,为此他在叙述中直接点明故事发生的具体时间和地点,并让历史上真实存在的一大批文化名人如陶行知、蔡元培、沈从文、徐特立、张治中等进入小说,使家族故事变得真实、具体和生动,从而大大增强读者阅读小说时的历史感与代入感。其实这些历史上真实存在的文化名人在小说中直接影响了家族及其个体的命运。比如,父亲沈畏三终身践行陶行知“教育即生活”的教育理念,我们一家住在沈从文出资建造的芸庐20年,当时的湖南省主席张治中在长沙救下被人诬陷的父亲。正是以真实素材为根本,以虚构和想象为主导力量,潘峰在《天地扬尘》中打破了真实与虚构的界限,创造出了别具一格的文学体式。

潘峰在《天地扬尘》中还采取了民间叙事立场,这种民间叙事立场首先体现在小说对不同地域风土人情的细致描摹,展现出民间社会生活的真实面貌和底层人民的情感世界。在这部小说中,既有作者对雪峰山、沅江、教堂、寺庙、吊脚楼等自然与人文景观的描绘,也有对当时社会上三教九流的书写,如会画符的道士、开妓院的老鸨、金发碧眼的修女、不同种类的土匪、水上漂泊的“排古佬”、电影院的放映员、唱辰河戏的女演员、运送钱财的镖师……还有对伏波庙、孝子索、龙舟赛的神话传说以及带有神秘色彩的悬棺、赶尸、放蛊等湘西特有风俗的叙述。可以说,湘西作为一个远离国家权力中心和政治斗争漩涡的“民间”世界,保持着自由自在的生存状态并充满了野性的生命力。用学者陈思和的话来说就是“民主性的精华和封建性的糟粕交杂在一起,构成了独特的藏污纳垢的形态”。

因为采取民间立场,潘峰在叙事时注重为小人物立传。或许在旁观者眼中,这些小人物之所以“小”,就是因为他们没有明确的名字,身处社会底层,过着贫穷生活。但是,对“我”的家族来说,他们却都是与家族命运有着千丝万缕联系的“大人物”,是他们为“我”的家族历史书写了浓墨重彩的一笔。在逃难途中任劳任怨的挑夫老蒋,在一家人生活窘迫时仍然接纳我们的房东秦家女人,生活贫困却为“我”做荷包蛋面的肖寡妇,母亲去世后毫不犹豫地献出自己寿棺的苗族老婆婆……正是这些朴实、善良、仁义的小人物,为我们家族的苦难生活带来了许多难以忘怀的温情,增加了我们对抗苦难的信心和力量。

二、家族命运的多维思考

在小说《天地扬尘》中,潘峰以“史诗性”的艺术追求和“个人化”的叙述方式对一个家族的历史进行重新书写和想象,表现了中华民族在建立现代民族国家的曲折历程和巨大变革中所遭受的时代阵痛,以及个人在时代浪潮的裹挟下所经历的生老病死、爱恨情仇,揭示出个体、家族与国家、民族之间的复杂联系。他对家族命运的思考首先体现在民族命运、个人选择与家族命运的关系上。

20世纪的中华民族面临着严重的内忧外患,特别是在新中国成立之前,战争的硝烟始终弥漫在神州大地。在这种严峻形势之下,政治救亡一次又一次压倒思想启蒙,成为时代主题。一系列重大历史事件,不仅直接决定了民族命运与时代走向,还对小说中的沈氏家族造成巨大影响。随着抗战局势的急剧变化,小说中的沈家难以在同一个地方长久定居,而是辗转湖湘大地十余城,在对纷飞战火的逃避中不断漂泊和迁徙。战争期间,由于渡江战役即将开始,长江水路停阻,一家人再次失去坐船返回安徽老家的机会。后父亲被免去教师资格,工资停发,一家人的生活陷入窘迫状态。从沈氏家族的故事中可以看出,家族作为一种社会组织形式,不可能孤立地存在,相反,它必然会受到民族兴衰和时代变革的深刻影响,家族生活方式、生存状态的变迁就是这种影响的具体表现。

家族是由众多家庭成员组成,作为“部分”的个体其所做出的选择也会在关键时刻扭转甚至改变家族命运。正如潘峰在小说中所言:“历史就是一本无严格因果逻辑可循的故事”“生命是千万次叠加选择的偶然结果”,历史和生命都永远无法假设和重来。我们不能因为家族命运后来的艰难曲折而否定个人的自由选择。这是因为,一方面,历史的发展具有偶然性和不确定性,个人永远无法把握历史的逻辑而准确预料历史未来的发展方向;另一方面,自由选择是个体能动性的具体表现,但是任何人都不是完美无缺的,都有自身难以摆脱的局限性,不能仅仅以后来人的眼光和政治立场去苛求他人。在对个人选择进行价值评判时,必须回到当时的历史情境,只要当时做出的选择没有违背道德准则,无论其对家族命运造成了何种影响都应该坦然接受而无怨无悔。

在动荡不安的年代里,与家族命运变迁相伴而生的是“家”的外在形态的变化。对沈氏家族而言,“家”不再局限于某个狭小的一隅之地,而成为被时代大潮推动的流动空间。田野中的简陋窝棚、颠簸的木炭汽车、江上漂泊的乌篷船、狭小的出租屋、寺庙里的闲置房子……这些都成了主人公的“家”。在这个意义上,有家人的地方就是家,亲情成为维系家庭存在的关键因素。

艰辛而坎坷的家族命运让潘峰的《天地扬尘》对待“家”和“家族”的态度与现代文学史上的作品大不相同。巴金的《家》控诉封建家长对以觉慧为代表的年轻一代的专制和压迫,张爱玲的《金锁记》剖析家庭环境对曹七巧变态人格和畸形心灵的影响和塑造。曹禺的《北京人》反思没落的封建家庭对曾文清生命力和意志力的禁锢和消磨。在这些现代作家笔下,家庭是限制个人自由、压抑自然人性、酿造个人悲剧的罪魁祸首。故而,他们都对家庭持严厉的批判态度。在《天地扬尘》中,虽然家族命运多舛,但是主人公一家却能风雨同舟,患难与共。正是“家”为他们应对时代动乱和生活苦难提供了精神支撑和精神动力。“家”就像一块磁石,拥有无比强大的吸引力和凝聚力;“家”就像一个避风港,庇护受伤的身体和心灵。在家中,一句问候、一声叮咛、一个拥抱都能给人温暖和力量。通过对家族命运的多维思考,潘峰更加理性客观地认识到家庭与家族的重要性,并真挚地表达出了对“家”的赞美之情。

三、家族精神的深刻阐发

潘峰在《天地扬尘》中不止于对家族历史的叙述和对家族命运的思考,还对家族精神进行了深刻阐发。在百余年的漂泊与迁徙、奋斗与挣扎的过程中,沈氏家族之所以能历经磨难而生生不息,与他们在处理个体与社会、家族与民族的关系时凝聚而成的家族精神密不可分。20世纪以来,中华民族走过了一段艰难曲折而又波澜壮阔的道路,虽然时代环境、社会体制、生活方式和思想观念都在不断变化,但对沈氏家族而言,始终不变的就是对理想的追寻、对生命的执著、对亲情的守护、对善良的坚守和对国家的热爱。

因为对理想的追寻,父亲沈畏三敢于逃离封建家庭,只身赶赴南京晓庄学校求取真理;在战火纷飞的年代他牢记教育救国理念,坚持著书立说,并且为了自己的理想抱负果断放弃留在世外桃源般的“高椅村”生活。因为对生命的执著,年幼的母亲能够忍受家族的偏见,孤独而又顽强地生活着;父亲虽屡遭政治磨难仍坦然处之,毫无怨言。因为对亲情的守护,一家人虽然饱经战火、匪乱而能团结一致,相濡以沫,不离不弃;父亲在关键时刻选择爱人和家庭,放弃奔赴延安的机会;母亲在家庭聚会时逐一和每个儿女细聊,根据他们的不同情况给出不同的建议。因为对善良的坚守,父母安排被父亲逼婚而投河自尽未遂的田丽与我们共同生活;母亲会平等地对待每一个向她求助的学生,还会让贫穷的女生来家中吃饭。因为对国家的热爱,外公毅然决然地从日本返回祖国参与革命;父亲能够在新宁临危受命,赈济逃离战火的难民,又能在后来重燃报效国家、服务民众的雄心壮志,兢兢业业地工作。

很显然,《天地扬尘》表现出的家族精神是对中华优秀传统文化的继承与发展。父亲沈畏三和母亲韩玉琴作为新一代的知识分子,都接受过五四新文化的精神洗礼,因此自由、平等、博爱等人道主义理念在他们的身上都有很明显的表现,但是他们却仍然保持着传统士大夫那种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的精神追求。沈氏家族为人处世的方式深刻体现出儒家思想在处理人际关系上所倡导的“仁义礼智信”的道德准则。虽然身逢乱世,饱经风霜,他们却仍然保持着像屈原一样“虽九死其犹未悔”的坚定信念,像杜甫一样“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的博大胸襟,像陆游一样“位卑未敢忘忧国”的爱国情怀。正是这些鲜明的家族精神为沈氏家族打上了不可磨灭的精神烙印,使其获得了区别于其他家族的根本特征。当然,这些家族精神并不是无根之木、无源之水,它来源于沈氏家族百余年的生存实践,更得益于中华优秀传统文化的持久滋养,并与勤劳勇敢、自强不息的民族精神息息相通。

从某种意义上说,潘峰在《天地扬尘》中所阐发的家族精神就是中华民族精神在家族、家庭层面的具体表现。中华民族千百年来虽历尽沧桑、饱经忧患,却始终保持旺盛的生命力、非凡的创造力和强大的凝聚力,其中一个重要原因就在于民族精神的支撑。人民群众在长期的社会实践中创造出了伟大的民族精神,而民族精神反过来又哺育着一代又一代的中华儿女,在潜移默化之中塑造着人们的文化心理结构,成为维系中华民族生存与发展的精神纽带。对小说中的沈氏家族而言,在百余年的历史进程中,他们虽然遭受了战火与匪乱、贫穷与饥饿、离别与死亡,但是仍然能够坚定地追寻理想、认真地对待生命、执著地守护亲情、长久地保持善良、真诚地热爱国家。可以说,这些难以磨灭的家族精神正是维持家族生存的精神支柱和推动家族发展的精神动力。

总而言之,潘峰《天地扬尘》的家族书写带有浓厚的文化寻根意味,他对家族命运的反思和对家族历史的叙述,很大程度上是一种“寻根问祖”的文化行为,不仅抒发了对先辈的崇拜和赞美,还表现出由衷而发的家族自豪感。他对家族精神的阐发事实上是在发掘家族基因对个体的精神品格、气质和禀赋、人生选择、文化趣味等方面的深刻影响,从而有助于个体更好地确认自我身份。对于那些在现代社会中处于“无根”状态的人来说,确认自我身份和家族身份可以有效地缓解他们心中的孤独感、漂泊感、疏离感,增加对地方的认同感与归属感。在全球化背景下,面对西方的文化霸权,家族书写和家族情结体现出对本民族文化的强烈认同以及对民族文化价值的充分肯定,在此基础上确认的民族身份和文化身份有利于增强文化自信,从而更好地继承和发展中华优秀传统文化。这些正是潘峰的《天地扬尘》带给我们的文化思考与文化启示。

聂茂,作家、诗人、文学评论家,中南大学人文学院教授、博士生导师,东莞理工学院“杰出人才岗位”特聘教授。中国作家协会会员,鲁迅文学奖评委,台湾唐奖汉学奖评选委员会评委,湖南省新闻奖评委,湖南省小说学会副会长等。

王兵兵,青年评论家,现为中南大学人文学院中国现当代文学方向博士研究生,师从聂茂教授。

来源:红网

作者:聂茂 王兵兵

编辑:施文

本文为文化频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻