李少君二三事

文 | 林森

我们很少能够遇到像李少君那么热情的人,他总是在别人忽略或不屑为之的地方,倾注着他的满腔热情。他当了多年的杂志编辑,现在也还当着,总会有年轻的写作者,不断地被他发现、提携,走入读者的视野。

我跟他相识,也是因为文学。那时,我还是海南大学水产养殖学专业的学生,在那个网络论坛还很火热的年代,我和很多年轻人一样,在网上书写、连载小说。有一回,学校里有一个文学社组织的文学讲座,主讲者就是《天涯》的主编李少君,黑压压的一片人头里,我几乎快挤不进那个教室。我更没想到,他会在讲座当中提到我,提到了他在网上看到我一个长篇小说时候的惊喜,他说他看到了海南文学的希望。讲座之后,我跟他打了招呼,留了联系方式。之后,和一些年轻的诗人一起,慢慢地跟他熟悉了起来。

那时的海南大学,聚集着一群声名显赫的诗歌英雄,耿占春、多多、徐敬亚等,都陆续来到海南大学。身边都是一些喜欢诗歌的朋友,自然也被这些氛围所鼓动,我们编辑了自己的刊物,叫《本纪》。

朋友们都是穷学生,谁也买不起电脑,每一行字都是在学校食堂三楼的网吧里敲击出来的,想把作品汇编、排版,要么上网吧,要么跟有电脑的同学套近乎,借用几个小时。我们当时排版,只会用最简单的Word,排好后,有时也没钱打印。凑够钱印出来后,学校里的文学爱好者开始传阅《本纪》,这些打印的刊物传着传着,就半路被截,再也回不到我们的手上。那是真正属于文学的纯快乐。

这些文字,自然也被李少君看到,他说:“以后,你们把《本纪》编好,想打印,就到天涯杂志社找我。”我们便一期一期地编着刊物,到天涯杂志社找到他,他没多说,把我们带去文印室,跟编务交代之后,我们便看到一张张纸从打印机里刷出来,压抑着内心的兴奋——他帮我们解决了一群穷学生编辑刊物最大的难题。

《本纪》的最后一期,是诗歌专号,这些诗歌也被他几乎全部选用,收入了海南省作协诗歌创作委员会主编的诗歌民刊《海拔》的创刊号。很久以后我才知道,天涯杂志社公私分明,当时我们打印《本纪》的每一张纸,背后都是他付了打印费。他不愿直接给钱支持,而是以这种悄悄的方式,支持一群年轻人的文学热情,最大程度地维护了我们有些脆弱的尊严。

也是后来,我才知道,他并非是因为看中我们的所谓“文学才华”,才有那么多热情,他是一个对所有人都充满热情的人。他有好几年,在海南一所学校兼职授课,班上的人毕业了,他总是尽最大的努力,帮学生介绍工作。

后来,我也到《天涯》担任编辑,有一次,有一个大学毕业生找到编辑部,问需不需要实习生?我带着那大学生到李少君的办公室,他说:“很遗憾,我们最近不需要实习生……不过,不知道你对广播电台的工作感不感兴趣,我帮你问问!”他立即掏出手机,联系起来,没一会,那大学生离开之时,竟真的就有了一个去处。当时的我,有点目瞪口呆,我知道他是一个热情之人,但我真没想到,他的热情也可以洒向一个只是突然找上门来的陌生年轻人。我比他年轻十多岁,我也尽量在编辑工作中,去帮助那些更年轻的写作者,可我发现,他总是比我更早发现、挖掘出更多的年轻人,那是一种真正的编辑特质。

2007年下半年,我得到一个去鲁迅文学院学习的机会,那时在一个网站的工作资历尚浅,要去北京,唯一的选择就是辞掉工作,坐着超慢的火车,摇摇晃晃几十个小时到北京。我当时比大学时还落魄,因为已经毕业,家里不可能再给任何支持。

学习期间,在那个寒冷的冬日,我们全班参加全国青年作家创作会议,李少君也带着海南的青年作家代表团抵京。

到酒店遇上后,他拉着我,低声问:“你还有没有生活费?没有的话,我先给你一点?”我脸皮薄,连连说:“还有,还有。”

后来,我还是在会议返程之前,找到了他,说:“李老师,你还是借我一点。”

他说:“要多少?”

我说:“有多少?”

他哈哈大笑:“不能我有多少就给你多少吧!”

后来我回到海南,工作一段时间之后,把钱还给他的时候,他已经把这件事忘了。可我没忘,我当然记得他看出我的窘迫困顿,便立即在寒冬里主动伸出的援手。

我后来也成为《天涯》的编辑,看到在日常工作中,他总是保有真正的激情。他总是编辑部约稿、编稿最积极的那个人,每天也几乎是最后一个离开办公室。他写过一首叫《旧年》的诗,其中有这样的句子:

下班了,他带关门

就像把旧年关在了门后

这是一年的最后一天

每一个动作都像是一种暗示

倒掉茶杯里的水

就像将旧事洗净

和同事说再见

似乎是和故人告别

顺便翻一遍旧台历

有点像重温过去的三百六十天

然后再将台历扔进字纸篓里

就像将过去的一切彻底丢弃

不仅仅辞别旧年是这样的,他几乎每一天,都是这样度过编辑的时光。这当然也成了我后来的生活,每当同事先离开,空荡荡的编辑部里就剩下我一个人的时候,我总是想到这首诗;我总是在稿子的翻阅中,想到韩少功、蒋子丹、李少君、王雁翎等编辑部前辈也曾在同样一个空间里,在与一行行文字、一个个标点的较劲中,留下他们的体温和热情——那就是关于文学、关于职业精神的最好传承。

后来,由于工作变动,他去海南省文联担任专职副主席,自然不能再在隶属于作协的《天涯》任职,可他把工作的热情带到了省文联。那短短的几年里,省文联的美术、音乐、影视等活动轰轰烈烈,他总是那个在四处张罗着的人。可我也隐隐有些替他担忧,虽说所有的艺术门类是相通的,可习惯了当编辑和作家的人,面对着各种繁杂和琐碎,总是有些力不从心、心生疲惫的吧?

如果可以选择,或许他更愿意面对着一堆堆稿子、一期期《天涯》,而不是职务更高的省文联专职副主席吧?很多人可能并不明白也不会相信,一辈子从事一件自己喜欢的事,其实是最大的幸福。去做别的,当然也能做得很好,可我总觉得,那是对他编辑能力、文学热情的最大浪费——我,还有海南的很多作家,总会不时谈到,或许,他总还是有机会,重新当一个与文学打交道的编辑的吧。

后来,就是他北上了。

在需要做出选择的时候,他总是毫不犹豫地选择文学。韩少功1996年主持改版《天涯》之时,李少君的关系还在《海南日报》,收入要高得多,可后来他选择到工资低得多的《天涯》当编辑。

韩少功在《我与<天涯>》中说:“(李少君)后来成为刊物组稿和思想文化批评方面的快枪手,与新生代作家和学者们有较为广泛的交往……他身上还有一种眼下已经不太多见的急公好义……碰上公家有事要联系,他拔出私人手机就给香港或者美国打电话,这种豪气你也有?”

刚听说他要去《诗刊》,很多海南的朋友都不理解,毕竟,他的家庭、他所有人际都在海南,在事业上也正顺风顺水。人到中年之际,只身北上,一切未知,这个决定比他当年放弃高收入到《天涯》要困难得多。可我知道,他肯定会选择北上,因为我知道,他跟我是一类人,把诗歌、文学看得比任何事都要重。

刚去文联之时,有一回他悄悄问我,说有人找他推荐人去干一份工,工资至少是我在《天涯》的五六倍,问我要不要去?他说,他也知道,挖自己人不好,可这份收入可能对我生活更有帮助,他把主动权交给我。我沉默不到五秒,回说:“我,还是留在《天涯》吧。”他也像是松了口气——我知道,他也担心我真的选择离开《天涯》,放弃文学。

不是所有人都能理解这样的选择的——在有些人眼中,没有真正的热爱,只有利益的衡量。他北上履新之前,海南的诗人们给他送行,大家都在感慨的一句话是:李老师离开后,海南不会那么热闹了。这句话有两种意思:一是失落,是说他离开之后,就少了一个真正热心组织各种文学活动的人了;二是期待,期待他把韩少功所言的“急公好义”,带到《诗刊》,带到中国诗歌这个更大的文学现场。这两者,后来都得到了印证。

我们后来在微信上,看到他把《诗刊》的工作做得风生水起;看到他继续以他的编辑敏感,发掘更多的年轻诗人。他到北京之后,偶尔回来海南,只要有机会,基本上都跟海南的诗人见见面、聊聊天,但更多时候,我们看到的,还是他各种忙碌的身影。

有时到北京出差,抽得出时间,我也会去团结湖畔的《诗刊》编辑部串串门,聊一聊海南的事,也聊一聊北京的事。《诗刊》平台高,也有更多的目光盯着,各种声音甚至杂音也多,可谈及这一类事情,他总是显得很淡然,他应对的方法最简单也最有效:好好做事。

他帮助年轻人、发掘年轻写作者的热情一直不减。在北京的不少场合里,我碰到一些年轻的诗人,聊起来,知道我来自海南、来自《天涯》,话题总会不自觉地谈到李少君,几乎每个人都会说一句“我很感谢李老师”之类——作为“为他人做嫁衣”的老编辑,他确实让很多初出道的年轻写作者受惠良多。

有时我也会想,如果李少君当年在海南大学的那个讲座,没有顺口提及我在网络上连载的那篇小说,讲座之后,我肯定也像往常一样,避开热闹的人群,悄悄离开;如果那样,我肯定拥有另一种人生。可,人生又哪里是能假设的呢,所有的事情堆积,我们成为了今天的自己——唯有对文学真诚之心、唯有对他人真正的热忱,可以恒久不变。

(授权发布)

林森,著名作家,《天涯》杂志副主编。主要著作有小说集《小镇》《捧一个冰椰子度过漫长夏日》《海风今岁寒》《小镇及其他》,长篇小说《关关雎鸠》《暖若春风》《岛》,诗集《海岛的忧郁》《月落星归》,随笔集《乡野之神》等。曾获茅盾文学新人奖、人民文学奖、百花文学奖、华语青年作家奖、北京文学奖、长江文艺双年奖、中国作家鄂尔多斯文学奖、海南文学双年奖等;作品入选收获文学排行榜、中国小说排行榜、《扬子江评论》文学排行榜等。

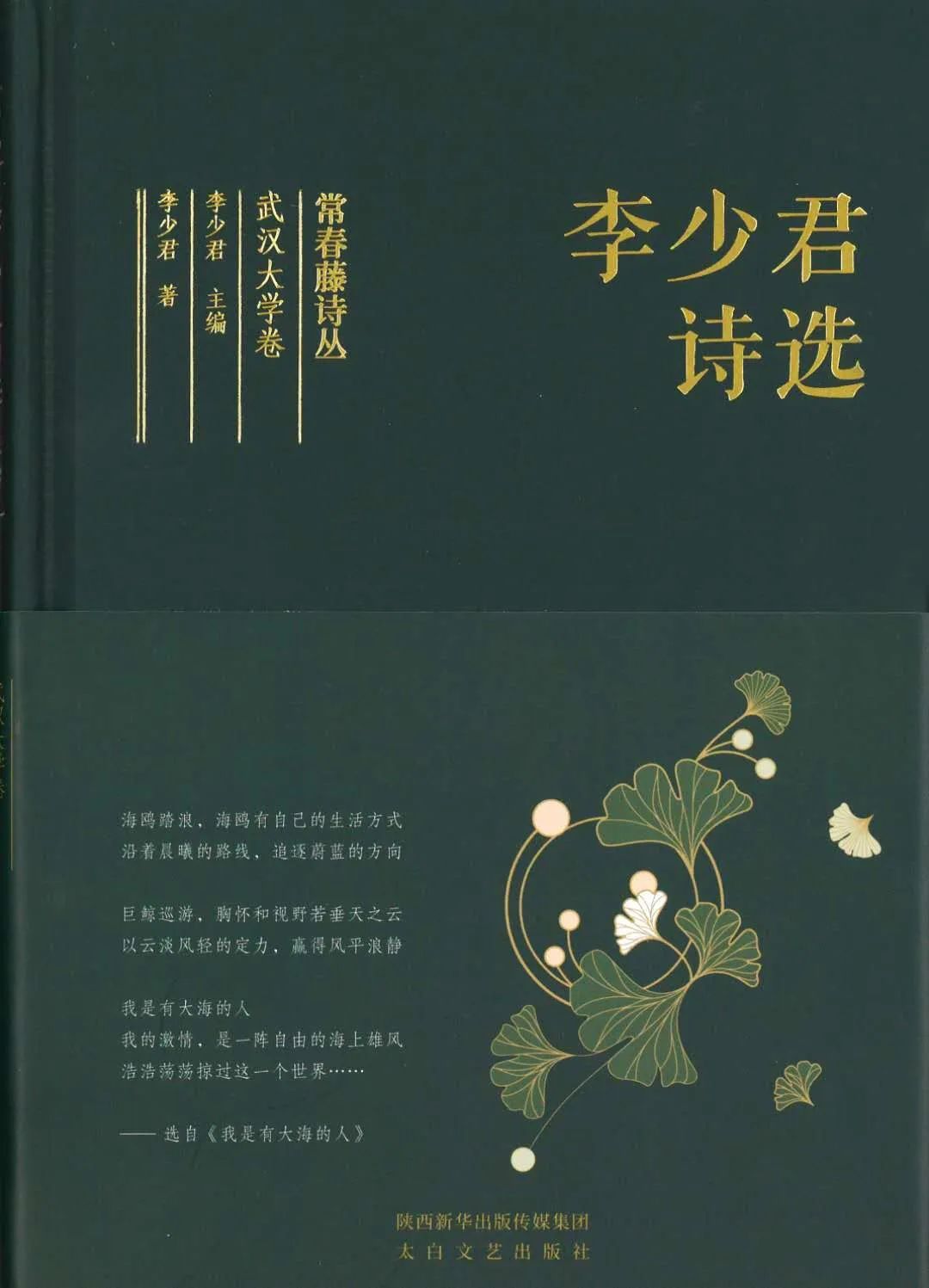

李少君,1967年生,湖南湘乡人,1989年毕业于武汉大学新闻系,主要著作有《自然集》《草根集》《海天集》《应该对春天有所表示》等,被誉为“自然诗人”。曾任《天涯》杂志主编、海南省作协副主席、海南省文联副主席,现为《诗刊》社主编,一级作家。

来源:青年报

作者:林森

编辑:施文

时刻新闻

时刻新闻