画家·唐格明哥

文/曾秉炎 图/唐明生

唐格明哥叫唐明生,宁乡鼎鼎有名的本土画家。和他交往几十年了,几次想改口叫他唐老师的,没改过来,他说听起来别扭,我也有点不习惯,觉得还是老叫法亲切些。

认识唐格明哥,要追溯到上世纪八十年代初期,那时我从益阳行署调回宁乡不久。一次,在县城西门坳上的“易三毛”土菜馆吃饭,墙上的一幅画引起了我的注意。画的是长有丝草的深水处,一条鳜鱼在追逐一群小鱼,画面鲜活,很有动感。尤其是那题款别具一格:《食鱼者,鱼也者》,落款“楚沩唐明生”。我当时想,这样的题材,画家一般题吉语“富贵有余”之类,他的不同,告诉你吃鱼的也是鱼,这世道就这么复杂。嗯,搞艺术的人自有他独特的语言,刁一点、怪一点,不足为奇。

几天后,脑子里常跳出那幅画面,倒是萌发了一个想打听一下作者的念头。那时的宁乡县城,用“巴掌大”来形容并不过分,倘若吃了晚饭散步,三四十分钟就可以转一个圈。居民之间、机关干部职工之间的事,只要打听,总有人清楚。问到唐明生,熟悉的人说,有才气也有骄气;分管他的领导说,身上带点“剌”,不易对付。两种说法一个理,有点子傲。特意去了文化馆一趟,见到真人,觉得也没有什么特殊之处。平头,络腮胡子,见有人来,一双灵活的眼睛在你身上扫两遍,然后“嘿嘿”一笑,算是打招呼了。很难想到其貌不扬的他,还确有点傲的“本钱”。

他有才气。绘画的天赋或许先天就有,幼年时就“显山露水”了。从小调皮的唐明生,四五岁时就去学堂里要粉笔或偷粉笔,有了粉笔就四处画,想到什么就画什么。哎!你还别说,画出来的东西还像那么回事。他七八岁时,拿支毛笔,骑在大人的脖子上,刷刷刷几下,就在白粉墙壁上画出一匹奔腾的骏马。办队干部不在场,看到后有点不相信,叫他现场再画一次,果然有点功夫,称他为神童。后来,县委机关的《沩江日报》以神童的名义发了一篇通讯。自此,唐明生出名了,县里开大会,他䀚首挺胸走上台,县委书记还亲自给他佩戴了大红花。

他有成就。在业界,说一千,道一万,不如拿出扎实东西看。八十年代,三十多岁的唐明生,在湖南乃至全国的美术界,就是个有影响的人物了。一九七八年,他创作的大型油画《催春》,在中国美术馆展出,并由组委会推荐到全国的权威刊物上发表。一九七九年后的几年,他主攻连环画,《天池捉鳖》《智捣黑店》《四探无底洞》《智降狮狸王》等作品,在全国以及湖南美术出版社出版后,好评如潮,不少名家撰文,赞扬他的独特个性和纵横才气。一九八六年,他的连环画《丰收》,获全国第三届绘画创作二等奖,有趣的是,这届绘画奖的一等奖是空着的,更增添了他这二等奖的含金量。

按理讲,这样的人,傲就傲点吧,一个县级美工能从北京捧回奖牌,宁乡还数不出。有天中午 ,我在大西门坳上碰到他,那裤腿扎得高一只低一只,急急忙忙从汽车站那边走过来。我问他:“唐格明哥去哪了,行色匆匆,有什么事?”他回答:“回了趟瓦子坪,要赶回去上班,不然又会说我翘尾巴”。我故意说:“对了,夹起尾巴做人好”。他边走边回头,给了我一个竖大拇指的手势。

其实,他的傲还是有分寸的。在同事和老百姓面前,他很随和;在有识之人尤其是师长面前,他很谦逊。比如说同在文化馆的欧老(欧阳笃材),他视其为长辈和老师,常和欧公一起研究古法,探讨技艺,两个人兴趣相同,观点一致,连书法的体形和要领,也大体接近。每年春节,文化馆大门口总会挂出一幅有品位又有时代意义的对联,那字,就是宁乡特有“古藤爬墙体”,都是出自他俩的手。此后的几十年,这对老少“油盐坛子”,成了忘年交。在唐格明哥面前,谁要是说欧公一个不字,他可以跟你拼,他敬重的人就是神圣的。与他扯谈,说到杨世芳、宇庆华、周里冰、胡永阳等一些县里的领导,他个个服气,不断点赞。说到某某主管领导,他的火气就会上来。一次,他气愤地说,某某领导怎么打压他,水平如何低,而这位领导的一个亲戚恰好在场,我几次示意他“打住”,他不管,似乎要一吐为快才过瘾。

一个有菱有角的人,自然便会有人喜欢有人嫌。一九九二年初,唐格明哥去广州参加一个全国性会议,广州一知名报社的美编,很佩服他的才华和成就,动员他找个更好的发展平台,融入到广东的艺术家天地来。他动心了,回到宁乡就把这个想法告诉了单位领导。唐明生要走的消息很快传出,现在我还记得,当时县里明显有两种不同的意见。“主留派”认为,自己多年培养出来的人才,放走了可惜;“主放派”认为,这种身上“带刺”的人,放了也行。唐格明哥心里也七上八下,真要离开熟悉的故土,确实感到惆怅。融入新的发展平台,更能实现自己的人生价值。思前想后,谢绝了“主留派”的好意,他诚恳地告诉好友和同事:唐明生不管走多远,始终是一个宁乡伢子,不会忘记故土的养育之恩。就这样,他于当年七月,调入了广州增城市的一个文化单位。

离开宁乡后,我与他的关系并未疏远,倒还关注得多了些。他常回来,我知道了就去陪他喝杯酒。后来,我从县委办调去了人武部,他知道后,画了一幅《苏刺史》送我,画面是一个带官帽的老者(白居易),坐在太师椅上,旁边有一方用布裹着的官印。我知道他的用意,做官就要做个百姓爱戴的官。有落款:楚沩唐明生画,当时没盖章。几年后跟他一起喝酒,翻出那幅画来,见没盖印,敬他两杯酒,当即就把印章䃼盖了。

身在异乡的唐格明哥,时刻关注着故乡这片热土。他曾跟我说:我曾用“宁香仁”(宁乡人谐音)做过笔名,画过连环画,什么时候都会联着这条根,不忘这个本。一九九八年,是刘少奇一百周年诞辰,县里成立了一个纪念活动筹委会,把百周年作为当年的一件大事来抓。那年十一月,记得离庆典活动(11月24日)只有不到二十天的时间,准备工作中有个环节“卡壳”了。就是庆典活动时,有几个节目歌唱演员在前台演唱,后面要错落有致的坐满一二百人,这些人的手上都拿着翻板,翻过去是个什么图案,倒过来又是个什么图䅁,总体又是个什么图案,还要不断变化。制作翻板的人,必须是个懂艺术有经验的行家。组委会找了一些单位和个人,没人敢承接。省市有关专家建议从广州请回唐明生,定能解决问题。我当时是县里筹委会的副主任,负责引资和外联。唐明生请回后,常务主任普刚同志要我出面接待。

那天,我特意把唐明生最敬重的欧阳笃材老先生请来,在县委招待所安排了晩餐。客人到齐落座后,我端起酒杯说:欢迎老朋友唐格明哥从广州归来,请你回来是要为家乡解决问题的,我和大家一起以筹委会的名义,敬这一杯酒,也请你帮了县里这个忙。欧公附和,大家附和,我喝了,他也一口见底。桌上,办公室的同志把工作进展情况告诉了他。他端起酒,回敬时说:我是喝沩江水成长的,感谢家乡培养了我,家乡用得着我的时候,没有说的,两个字:服从。他愉快地接受了任务,进入情况后,带领一帮人有条不紊地展开了工作,并提前完成了任务。彩排结束后,总导演竖起大拇指夸奖说,宁乡不简单,还是有人才!

他不仅关注家乡的大局,也注意为群众办实事,解难题。他的老家在流沙河瓦子坪,一条出村的路没有硬化,坑坑洼洼,很不方便。有年,他从广州打电话给我,讲了这个情况,想要我和他一起去找我们共同熟悉的一位领导汇报汇报,解决点修路资金。他还说,我就冇烟冇酒送,只能空手来,最多带两张我自己涂鸦的“墨砣砣”。我说,你来就行了,我尽力配合。他问:你想要张什么样的“墨砣砣”?我想了想,说:那我就不客气了,想要幅八仙。他爽快地答应了,说:行喽。不久,他过来了,还真的给我画了一幅四尺整张的八仙图。打开一看,八仙画得栩栩如生,活灵活现,没有深厚的文化和艺术根㡳,是画不出这样的美品的。平时大大咧咧又有点子马虎的唐格明哥,这次很细心,还把画托了一下,更能欣赏到作品的美感。

我们把报告送上去后,等待年底批款到位。那年离元旦还有个多星期,他就从广州过来了,我们一起等。等到十二月三十了,还是没有音讯。通过有关部门的同志核实财政发出的拨款文件,确实没有那个村的修路资金。听到这消息,唐格明哥急了,我也搞不清是哪个环节出了问题。后去领导办公室找报告,那报告放在另一个文件夹中没有批。既然这样了,我安慰他说,只能等下一批拨款了,迟就迟一点吧。他说,报告找到了,接着批不就行了。我说,拨款是有批次和截止时间的,不能零零碎碎批,并且发文还要走程序,这是有规矩的。画画他懂,这些办文程序他确实不懂。“什么规矩和程序,我要是领导,拿起笔,再批不就行了。”那腔调,有点霸蛮,那情绪,有点像没有规矩的小孩。我陪他抽烟喝茶,讲清今年遗落就只能翻过一页等明年的道理。我理解他,答应帮群众办实事,资金没到位,心里不踏实,劝他再等等,“面包”会有的。“好喽,只能再磨一磨性子了。”说这话时,可以看出他那脸上有点无奈。就这样,整整等了一年,修路资金解决了。

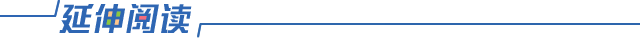

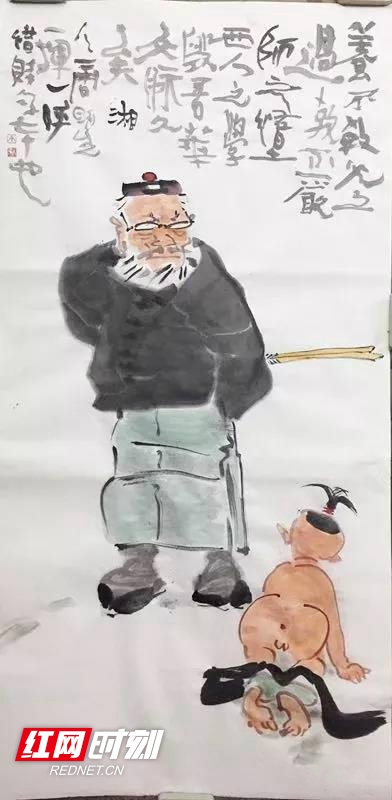

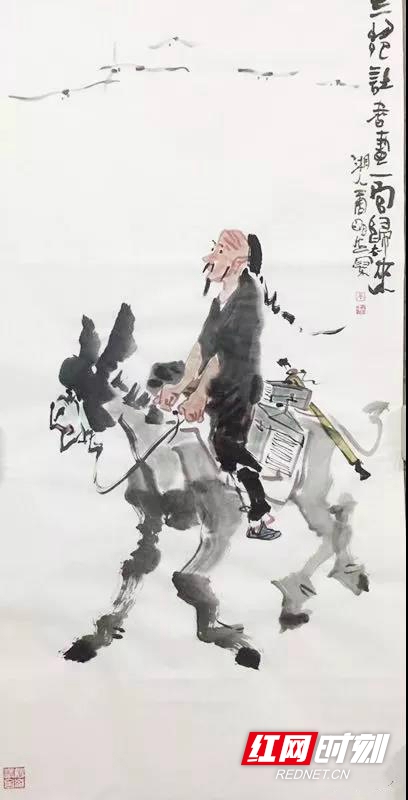

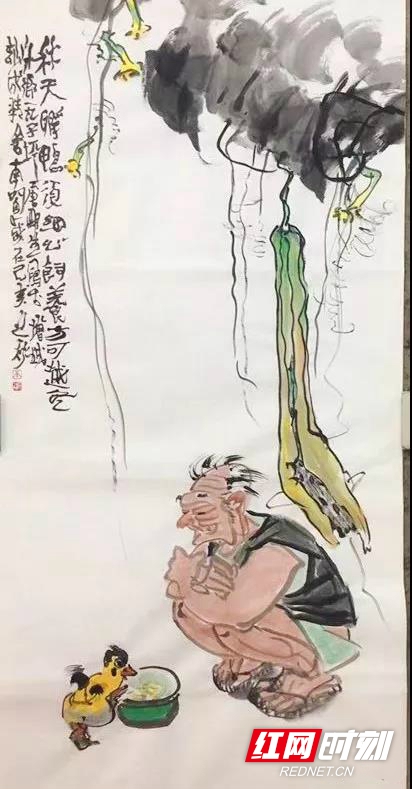

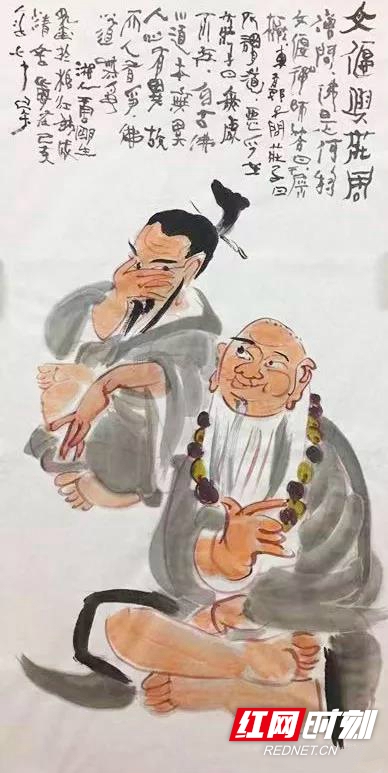

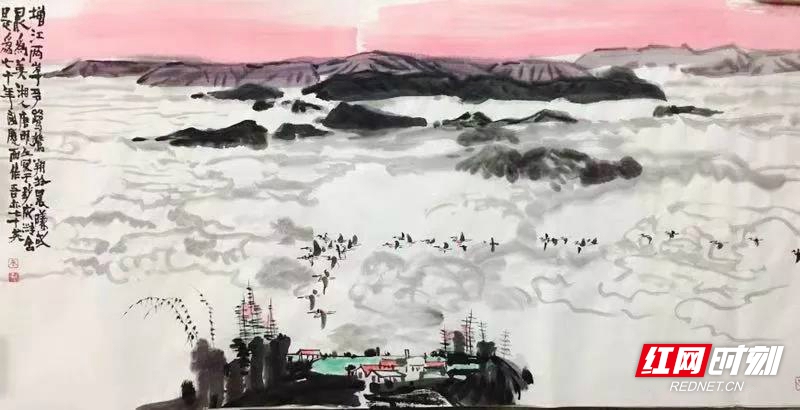

唐格明哥是个多面手,油画、工笔、人物、花鸟、山水都有渉及,且样样精通。他善画人物,画出的人物意态鲜明俏丽,惟妙惟肖,每个人物都极具美感和内涵,有种特有的神韵和气质。他画的山水,以景入画,用墨大胆,落墨狂放,让人流连忘返,久久回味。他画的花鸟,以情入境,生活气息浓郁,画面曼妙多姿,丰富多彩。少奇九十周年纪念館开馆前,要创作一幅延安时期中央五常委的油画,任务交给了他,他没日没夜地干,画了改,改了画,奋战几十天,终于完成了任务。展出后受到一致好评。我调长沙后搬家,跟他说想要幅工笔,他把画给姨夫楚明的那幅工笔,转送给了我。画的枯树发嫩芽的画面,意欲走向美好的新生活。我一看,题材好,画面清新,就是没盖章。他挠了挠头,嘿嘿对我一笑,从包里拿出两颗小印章,稳稳当当地把章盖好了。

陪唐格明哥作画,既轻松,又受累。说轻松,主要是见他画画时布局清晰,构图神奇,运笔自如,用色有趣,有一种美的享受;说受累,陪他作画要与他天南海北地聊,要讲故事,谈看法,论古今,有时还被他的提问难住,对付这样的顽童有点累。一次,他来长沙,安排他住毛泽东文学院阅江楼宾馆。房间内铺开了画桌,他为贾志远等几位老友画完画后,我适时“开牌”了,对他说:“据说你画山水有重大变革,既有黄宾虹浑厚华滋、苍茫遒劲的特色,也有唐格明哥融会贯通,自成一体的独特风格,赐幅斗方山水给老弟如何?”他望着我笑了笑,用长沙话说:“你格扎鬼就是会插空子,讲故事喽”。他铺开纸,握着毛笔默了下神,刷刷刷,构了个框架。“讲呀!你就讲那三个男人和一个女人的故事”。他望着我说。我慢慢地讲起来,他握着那支笔望着我,显然听得认真,就是没有下笔。见状,讲到精彩处,我就把故事停下来,他望着我:“怎么停了”?我说:“画呀”!他刷刷刷,又开始画了。就这样,停了画,画了停,用这种特殊的方式对付他,他没办法,总算在“智斗”中完成了这幅斗方。别说,他画出的这幅山水还真是气象空灵,妙趣生动。山下郁郁苍苍,树木葱茏;远处幽谷深藏,房屋若隐若现;石梯层层而上,人物各具特色。大家都说,好画!唐格明哥却说:搭帮故事好噻。这顽童,不容易对付,就这么不老。

这些年来,融入广州的唐格明哥,说他没有变,就是乡音依旧。说他有变,就是他在艺术道路上开拓了,提升了。广州画院多年前就签约他为特聘画师。勤奋好学,博览群书的他,进入大都市后,根底更加扎实了,底蕴更加深厚了,没有大学文凭的他,时不时被著名大学请去授课。他所在的增城,也因他而增添了光彩。2004年,他创作的兼工带写国画《风起云溪头》,获得第十届全国美术作品展铜奖,是国家组织的文化艺术界的最高奖项。记得那年年底,他和增城市的领导,从北京捧回奖牌时路过长沙,我安排他们住留芳宾馆,并叫上几位宁乡调来长沙工作的老同事,小范围为他庆贺了一下。奖牌搬回广州增城市后,反响强烈。

在一次规模很大的增城市的人事工作会议上,市委书记丢开讲稿说:这道理,那道理,从北京捧回奖牌摘回桂冠就是硬道理。有人说唐明生纪律松散,白天不按时上班,没看到他晩上在画画,在创作!晩上加班了,白天上班晚一点,有什么大碍?议论的人如有本事,只要能从北京夺回大奖,可以少上班或者不上班。台下鸦雀无声,既正了增城的风气,又为唐格明哥大胆创作撑了腰。之后,他出了不少成果,在增城搞了一次《唐明生作品展览》,产生了很大的轰动效应。有一年,他来长沙,在陪他时我顺便问他:何解(长沙话为什么)你得了两次全国大奖,不是中国美协会员?我甚至还气愤地对他说,得了两次全国大奖不是全国美协会员的,说不定只有你唐明生!他回答:你不懂,那里面潜规则多,我没兴趣往那只死水塘里淌,去了会淹死。我走我的路,不想贴那个金,也不在乎那张纸。我听了,觉得有道理,也感到这世界是有点浮躁。

退休后的唐格明哥,跟我联系更多了,学会微信后,几乎每天要“握个手”。我知道,这几年他在认真搞创作,计划创作一批高质量作品,时机成熟了,在湖南、广东和北京搞一次影响大的展览。我多次在微信里提醒他:一定要不忘初心,勇往直前。他回复不是笑脸就是OK。艺术的路,如同万米长跑,我们要不断为他鼓劲,为他加油!

唐明生作品欣赏

曾秉炎,宁乡人。一位关注社会,热爱生活,喜欢收藏且又偶尔动动笔的老公务员。著有《每一件都不寻常》(上海三联书店出版)、《帝王纪年考录》(岳麓书社出版)等作品。

来源:红网

编辑:施文

本文为文化频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻